Habemus auditorium

Der für staatliche Bauten zuständige Innenminister Joachim Herrmann sprach fast hysterisch von einem „Weltklasse-Spitzenkonzertsaal“. Kunstminister Ludwig Spaenle wurde mit „Perfectum est“ lateinisch. Und Hans Robert Röthel von der Stiftung „Neues Konzerthaus München“ legte nach: „Habemus auditorium musicum“.

Nun ist, nach 15 Jahren Debatte und einer quälenden Standortsuche, ein weiterer entscheidender Schritt getan. Das 25-köpfige Preisgericht hat sich, unterstützt von 30 Beratern, für das Projekt der Bregenzer Architekten Cukrowicz Nachbaur entschieden. Es wird der erste Konzertsaal des Duos. Prominente Büros wie Zaha Hadid, Herzog & de Meuron und Jean Nouvel schieden bereits in den Vorrunden aus.

Der Siegerentwurf für das neue Konzerthaus in München soll an industrielle Speicherbauten erinnern. „Wir bauen einen Klangspeicher, eine Kathedrale, einen Musiktempel“, sagte Anton Nachbaur am Samstag bei der Vorstellung der Wettbewerbssieger. Nach den Plänen des Büros ruht auf dem mit Metall verkleideten Erdgeschoss eine kastenförmige Glasfassade, die sich nach oben hin walmdachartig verjüngt.

Bauherrenorientierte Architekten

Nach Bekanntwerden der Entscheidung gab es Schnellschlüsse auf die hiesige Provinzialität. Das sei doch ein „Schneewittchensarg der Klassik“. Oder ein „Konzertsaal in Aspik“. Dem ist entgegenzuhalten: Über die Außenwirkung und die verwendeten Materialien ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das seit 1992 gemeinsam arbeitende Duo hat in seinen bisherigen Projekten viel Gespür für Material und Raum bewiesen. Andreas Cukrowicz und Anton Nachbaur sind geprägt von jenem soliden handwerklichen Bewusstsein, das zum Markenzeichen der Vorarlberger Architektur geworden ist.

Und sie bauen, wie man hört, bauherrenorientiert. Das ist bei einem Konzertsaal entscheidend. Die Musik sollte im Vordergrund stehen. Was München ganz gewiss nicht braucht, ist Fassaden- und Spektakelarchitektur, die mit der Elbphilharmonie konkurrieren will.

Auch wenn das Preisgericht mit vielen Politikern besetzt war: Die Musiker vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks waren an der Entscheidungsfindung entscheidend beteiligt. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind berücksichtigt worden.

Auf das Innere kommt es an

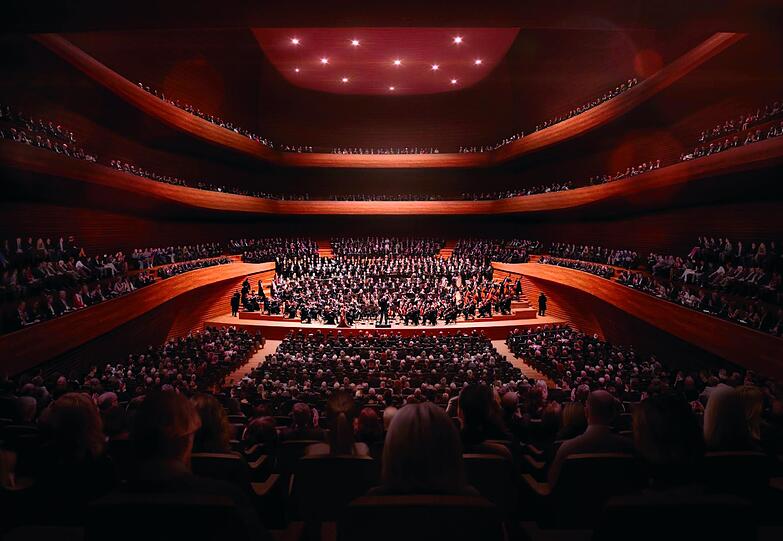

Der Entwurf von Cukrowicz und Nachbaur sieht einen Konzertsaal mit drei Rängen vor, deren unterster aus einem breiten Parkett entsteht. Er folgt den strengen Vorgaben des Architektenwettbewerbs für den Saal, der für 80 Prozent der Zuhörer Plätze vor dem Podium vorsieht. Damit sollte der Fehler der Elbphilharmonie vermieden werden, bei der mehr als ein Drittel des Publikums im Rücken der Musiker sitzt. Verdis „Requiem“, Beethovens Neunte und andere Werke mit Gesang mag man da nicht hören.

Der Große Saal mit 1800 Plätzen ist intim und groß zugleich. Die Musiker sind näher als im Gasteig. Er liegt im Obergeschoss des etwa 40 Meter hohen Baus. Darunter befindet sich ein Kammermusiksaal. Der etwa sechs Meter hohe Sockel ist Cafés und Geschäften vorbehalten. Die transparente Außenhaut soll das Gebäude nach außen öffnen und auch abends als lebendigen Ort der Begegnung zeigen.

Gute Erreichbarkeit

Joachim Herrmann verteidigte auch noch einmal den Standort: Der Fußweg zum Ostbahnhof sei kürzer als der vom Marienplatz zum Nationaltheater. Die zweite Stammstrecke werde die Erreichbarkeit weiter befördern. Das bildungsbürgerliche Misstrauen gegenüber dem Werksviertel ließe sich mit Stadtgeschichte beruhigen: Auch das Gärtnerplatz- und das Prinzregententheater werteten seinerseits neue Viertel mit Kultur auf.

Nach dem Architektenwettbewerb geht die Arbeit erst richtig los: Die Verhandlungen über die Erbpacht mit dem Grundstückseigentümer Werner Eckart muss abgeschlossen werden. Im Staatlichen Bauamt soll sich ein eigener Beauftragter um den Konzertsaal kümmern. Herrmann hofft, dass die Bauarbeiten im Frühsommer 2018 beginnen können. Insider verdrehen über dieser Absicht allerdings entsetzt die Augen.

Bürgerschaftliches Engagement

Hans Robert Röthel und seine Mitstreiter werden weiter Spenden sammeln – große und kleine. Sie streben eine bürgerschaftliche Beteiligung wie beim National- und Prinzregententheater oder der Pinakothek der Moderne an. Auch ein Education-Programm soll vorbereitet werden. Offen ist auch das Betreibermodell. Röthel widerspricht entschieden dem kursierenden Gerücht, dass seine Stiftung auch eine Art Intendanz übernehmen soll.

Bevor die Bregenzer Architekten den Zuschlag zum Bau erhalten, müssen aber erst noch die Kosten ihres Entwurfs berechnet werden. Gleichzeitig sollen weitere Ausschreibungen etwa für die Akustik oder die Gebäudetechnik vorbereitet werden. Herrmann nannte eine Orientierungsgröße von 300 Millionen Euro. Genaue Angaben zu den Kosten wollte er nicht machen.

Der Architektenwettbewerb ist eben nur ein erster Schritt. Das endlose Thema Konzertsaal wird uns weiter begleiten.

Alle Wettbewerbsarbeiten sind vom 29. Oktober bis 26. November täglich von 10 bis 18 Uhr in der White Box in der Atelierstraße direkt im Werksviertel zu sehen