"Figaros Hochzeit" in der Version von David Marton in der Kammer 1

Im Hintergrund spielen ein paar Musiker die Arie des Cherubino. Ein Herr im weißen Rolli heult dazu nur „Uuuuuuuuu!“ in hoher, später auch tiefer und mittlerer Lage. Es kommt zu mikrotonalen Schwebungen. Eine Dame mittleren Alters küsst ihn. Er steckt sie mit seinem Heulen an. Ein Duett von skurrilem Zauber entwickelt sich, zu dem später zwei Metronome ticken. Sie drücken das im Text der Arie erwähnte Herzklopfen aus. Doktor Bartolo, der gleichzeitig auch Don Basilio vertritt, fühlt ihnen den Puls.

So nimmt sich das Opernhaus der Münchner Kammerspiele sich „Figaros Hochzeit“ vor. Nicht von, sondern nach Mozart. Naturgemäß bleiben bei einem solchen Unternehmen gewaltig viele seiner Noten ungespielt. Aber wenn die Klarinette ein paar Reste zitiert oder Nurit Stark die Arie der Barbarina herzergreifend geigt, hört man an diesem Abend Mozart pur: als reine Essenz.

Die üblichen Verdünnungen hat der Regisseur David Marton herausdestilliert. Er lässt die verwickelte Intrige der Oper weg und konzentriert sich auf drei Themen: Das Erotische, die Behauptung aller aufgeklärten Mozart-Bücher, diese Oper atme untergründig den Geist der Französischen Revolution und das Verhältnis zwischen Herr (Graf) und Knecht (Figaro).

Lesen Sie auch unser Interview mit dem Regisseur und Pianisten David Marton

Wie Intellektuelle im alten Ostblock hektografieren die Aristokraten subversive Schriften auf einem alten Matrizendrucker. Aber sie bleiben Maulhelden, Spießer und Salonrevolutionäre. Wie Beaumarchais, aus dessen Schriften zur Politik und zu Frauenrechten an diesem zweistündigen Abend manches vorgetragen wird.

Wenn es ernst wird mit der Revolution, versagen sie. Figaro wird nach der Theorie des Soziologen Pierre Bourdieu mit kultureller Distinktion ausgegrenzt: Die Adeligen mixen Martinis. Sie geben auch Figaro einen aus. Der trinkt als Prolet sein Glas auf Ex und beweist so, dass er nicht zu ihnen gehört.

Der Graf (Niels Bormann) fabuliert über die alte These, dass die Freundschaft eines Mannes mit einer Frau triebbedingt unmöglich sei. Für die Beine von Susanna (Jelena Kulji(´c)) interessiert er sich weniger als üblich.

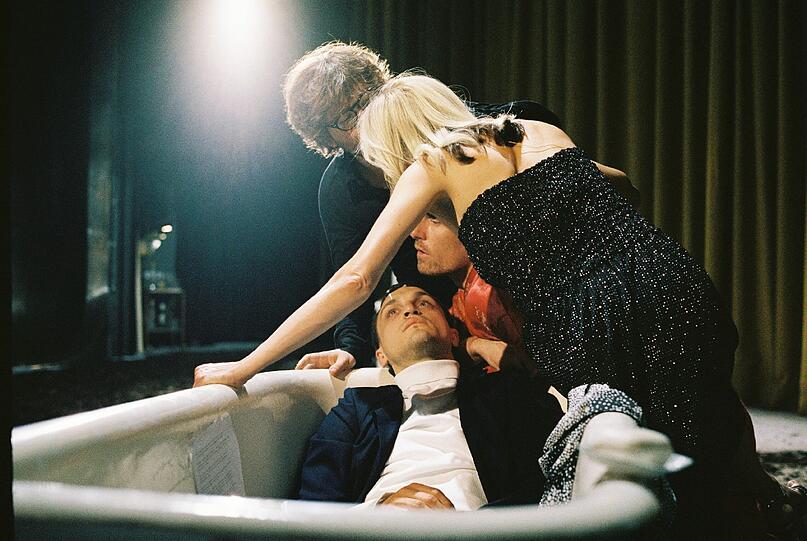

Der Ehebruch spielt in der Aufführung keine Rolle. Das Erotische fällt wie am Stadttheater in die Zuständigkeit von Cherubino. Franz Rogowski formt aus den Falten eines Vorhangs den Mutterschoß und ruht am Busen Marcellinas (Annette Paulmann). Oder war es jemand anderes? Manchmal sind die Figuren schwer auseinanderzuhalten.

Lesen Sie auch unsere Kritik zu David Martons Version von Bellinis "La sonnambula"

Es ist zwar nicht ohne Witz, wenn am Anfang das Duett „Cinque, dieci, venti, trenta“ wie ein Loop kreist. Aber in der zweiten Hälfte geht Mozart immer mehr verloren. Auch das Gerede über die Widersprüche der Avantgarde hat man schon öfter gehört.

Über jeder Aufführung mit Musik und schrulligen Figuren kreist der Geist von Christoph Marthaler. Seine Subversion ist mittlerweile Konfektion. In „La sonnambula“ in der Kammer 3 Anfang des Jahres konnte sich Marton von diesem übermächtigen Vorbild befreien: weil er Bellinis Musik und der Handlung stärker vertraute. In „Figaros Hochzeit“ marthalert es jetzt aber zu oft.

Noch immer gilt Brechts Spruch: Man kann William Shakespeare ändern, wenn man William Shakespeare ändern kann. Wer „Figaros Hochzeit“ von Mozart nicht mag, wird an Martons Verbesserungsvorschlägen seinen Spaß haben. Andersgläubige dürften es mit jenen Teilen des Premierenpublikums halten, die nicht bis zum Schluss durchhalten wollten.

Kammerspiele, Kammer 1 (Schauspielhaus), wieder heute, 20 Uhr, 16. Juni, 18.30 Uhr, 29. Juni sowie 11., 17., 21. und 23 Juli, 20 Uhr. Karten bei münchenticket