Ein Abgesang: Elfriede Jelineks "Asche" in den Kammerspielen

Vor eineinhalb Jahren starb Gottfried Hüngsberg, der Ehemann der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Nun hat Falk Richter die Uraufführung ihres neuen Stückes an den Münchner Kammerspielen inszeniert. "Asche" heißt es und ist ein großer Abgesang. "Ade! Mein Gesell war Lieb und Leide!", schreibt Jelinek an den Beginn Beginn.

Es geht um das, was bleiben wird von Mensch und Natur. Asche zu Asche. Jelinek verknüpft den persönlichen Verlust mit dem Ende der Welt, wie wir sie kennen. Das Persönliche und das Globale, hier wird es eins, verwebt zu einem einzigen großen Klagelied auf die Unzulänglichkeit der Menschen.

Für Jelinek'sche Verhältnisse ist dieser Text so etwas wie ein Quickie, nur 24 Seiten lang ist ihre Dystopie. Vielleicht liegt es an der Kürze, dass Regisseur Falk Richter dem Text nicht so recht vertraut, ihn ähnlich überfrachtet wie die Menschheit ihren Planeten. Zugegeben: Er sucht und findet Szenen und Dialoge im Jelinekschen Textmeer. Und es ist freilich komisch und bitter anzusehen, wie beispielsweise Thomas Schmauser als rauchende Erdkugel über die Bühne taumelt, ein Stück Klopapier hinter sich herschleifend, und ächzt: "Ich kann nicht mehr, ich krieg keine Luft!"

Die Erde ist unbewohnbar geworden

Wie er die Menschen um Hilfe anfleht ("jetzt konkret!"), diese aber antworten: "Dann kommen Sie so in 30 oder 40 Jahren wieder." Und doch ist es ein wenig schade, dass dem Regisseur der Text nie genug ist, er immer noch eine Schippe drauflegt, so dass einiges an Gedanken im Lärm untergeht wie all das Plastik im Meer, das immer wieder auf die geschwungene Rückwand projiziert wird.

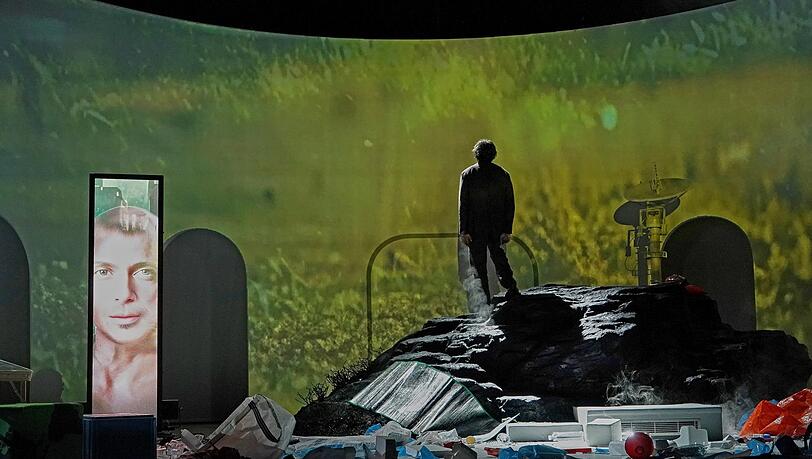

Katrin Hoffmann hat einen Raum entworfen, der zugleich der Anfang von allem ist und das Ende. Eine leere Fläche, im Hintergrund ein schwarzer Gesteinsbrocken - verfestigte Asche, ein Vulkan - sowie eine Sendeschüssel. Über allem schwebt ein Satellit. Hier beginnt das Spiel und endet die Menschheit, wie wir sie kennen. Die Erde ist unbewohnbar geworden, einer von vielen unwirtlichen Planeten in der Galaxie. Die Menschen, die Falk Richter nach und nach auftauchen lässt, bringen Zeug mit sich. Unnützes Zeug, Plastikzeug. Sie sind Störenfriede, machen Lärm und hinterlassen Unrat. Bernardo Arias Porras, Katharina Bach, Svetlana Belesova, Johanna Kappauf, Thomas Schmauser und Ulrike Willenbacher machen sich breit auf der Bühne, nehmen sie in Besitz und müllen sie zu.

Es ist komisch und traurig anzusehen, wie sie sich einrichten in ihrem Niedergang, wie sie sich sonnen, räkeln und durch den Plastikmüll kraulen. Eher im Hintergrund hält sich eine, die anders ist als die anderen. Weniger jung. Weniger fröhlich. Ulrike Willenbacher sitzt da mit ihrem Macbook und schreibt, eine Stenotopystin des Weltuntergangs, eine Außenseiterin, ein Alter Ego der Autorin Jelinek. "Wer schreibt, kann unmöglich gleichzeitig denken", werfen ihr die anderen ihr Misstrauen entgegen. Später wird sie sich in eine hölzerne Frachtkiste falten wie in einen Sarg.

Wieder so ein Beispiel, wie Falk Richter die Worte in Handlungen übersetzt und sie schwächt. Denn was Willenbacher da sagt in ihrer Kiste, rückt in den Hintergrund: Nichts ist mehr dort, wo es hingehört, sie muss sich an die Stille gewöhnen. "Dafür hat sich mein ganzer Körper und hat sich mein Antlitz zusammengefaltet, damit es leichter in den Sarg hineingeht."

Den Elementen ausgeliefert

Was Richter hier inszeniert, ist eine Apokalypse in Zeitraffer. Die Menschheit, die er karikiert, ist eine, die ungern teilt und gerne austeilt. Die Natur wird zu ihrem Gegenspieler, provoziert von zu viel menschlichem Müll: Die Videos von Lion Bischof zeigen Orkane und Fluten; Katharina Bach kämpft sich auf der Bühne mit dem Sonnenschirm durch den Sturm. Diese illustre Gesellschaft, deren Ordnung Unordnung heißt, ist den Elementen ausgeliefert. Ihre Körper sind hinfällig und altern schlecht, und draußen toben die Elemente. Die auf Bildschirmen zugeschaltete KI verkündet: "Keinen Körper zu haben, das ist Vollkommenheit."

Doch auch wenn der Weltuntergang sicher nicht gemütlich ist, ist hier doch vieles zu laut, zu dröhnend, zu viel. Jelineks Text ist eigentlich ein ziemlich leiser, vielleicht nicht nur ein Abschied von dem geliebten Menschen und der Welt, sondern auch einer vom Schreiben? "Andre müssen ab jetzt die Welt kleinkriegen, ich bin schon zu schwach dafür", heißt es einmal. Am Ende ist die Welt verwaist und öde, nur drei alte Frauen sind geblieben. Verloren und ohne Bezugspunkt. "Mein lieber Schatz, wir werden keinen Boden mehr unter den Füßen haben, wir werden selber Boden sein, ist das nicht fein! Ja, nicht nur dich, mein Liebster, gibt es nicht mehr, es gibt, da es dich nicht mehr gibt, keine Menschen mehr auf der Welt, es muß aber welche geben, irgendwo!, wenn auch nicht für mich", sagt Katharina Bach. Jelinek war oft bitter und böse. So traurig aber war sie nie.

Wieder am 30. April sowie am 6., 8., 16., 21. Mai, 2., 5. und 23. Juni im Schauspielhaus der Kammerspiele, Karten online und unter Telefon 233 966 00