Die Oper "South Pole" von Miroslaw Srnka - die AZ-Kritik

Nach zwei Minuten ist alles gesagt. Roald Amundsen morst seinem Rivalen Robert F. Scott die Nachricht, dass der Südpol auch sein Ziel sei. Der Brite bricht zusammen. Damit ist das Rennen entschieden, ehe es überhaupt begonnen hat.

Lesen Sie auch das AZ-Interview mit Thomas Hampson

Zwei Egozentriker stehen im Mittelpunkt von Miroslaw Srnkas Oper „South Pole“. Der alte Aristoteles hätte ihm dringend von der Dramatisierung dieses Stoffes abgeraten, weil er weder Furcht noch Mitleid erregt. Der von Hybris erfüllte Amundsen triumphiert. Scotts mehr oder weniger selbstverschuldeter Tod in der Eiswüste ist keine Katastrophe im dramatischen Sinn. Tragisch wäre die umgekehrte Konstellation – doch die Polarforschung verlief 1912 leider in gegenteiliger Richtung.

Küchenpsychologie

Nun haben diverse Dramatiker auch schon gegen Aristoteles recht behalten: Der hätte gewiss der sehr geschickten Parallelführung beider Expeditionen im Libretto von Tom Holloway widerraten. Die aber funktioniert auf der Bühne des Nationaltheaters prächtig.

Doch der Wettlauf zum Südpol verläuft erwartbar und allzu hopplahopp. Viel Material wird abgearbeitet. Gewaltig raschelt das Papier, wenn die Frauen in Traumvisionen auftreten (Mojca Erdmann, Tara Erraught). Der beziehungsunfähige Amundsen und der von seiner schwarzbehandschuhten Frau dominierte Scott: Das ist ärgste Küchenpsychologie.

Lesen auch das AZ-Interview mit Miroslaw Srnka und Tom Holloway

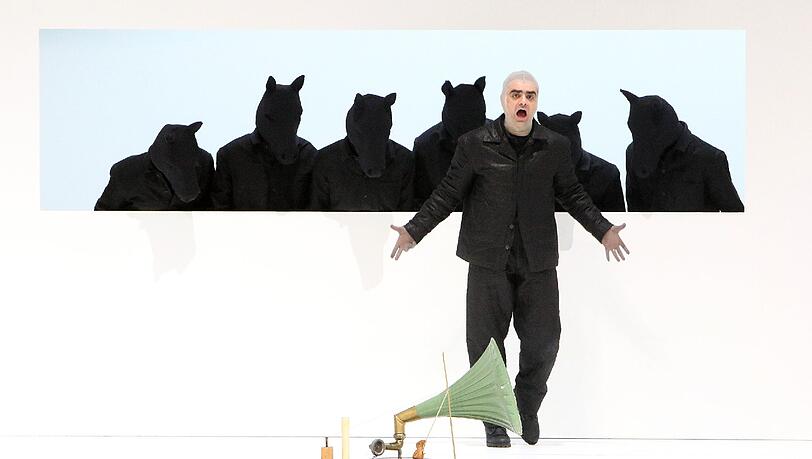

Miroslaw Srnkas Musik müsste es rausreißen – tut es aber nicht. Die Idee, ein Ensemble von Tenören (Team Scott) mit einer Gruppe tiefer Männerstimmen (Team Amundsen) zu konfrontieren, hat ihren Reiz. Aber alle Polarforscher ergehen sich in wildem, immergleichem Kraftgesang. Thomas Hampson herrscht als Amundsen seine Mannschaft ständig wie ein schlecht gelaunter Wotan die Walküren an. Rolando Villázon muss den Scott als Opernschmerzensmann geben, immer am Anschlag. Die Komposition bleibt weit unter den Möglichkeiten der Protagonisten, deren Stärke am allerwenigsten die Lautstärke ist. Erst kurz vor der Pause kommt die Musik in einem Quartett der beiden Paare einigermaßen zur Ruhe.

Im Zweifel laut

Dann geht es hektisch weiter. Den Tod Scotts überladen Srnka und Holloway durch den demütigenden Triumph des Rivalen, der am Ende im Frack dasteht. Ein Solo wäre da anrührender, kurz: operngemäßer. Mehr Mitgefühl erregen die auf dem Weg zum Pol ausführlich erschossenen Hunden und Ponys. Aber auch in Alpenvereinshütten werden tote Tiere auf dem Weg zum Gipfel verspeist. Und so wirkt diese Szene in ihrer Empathie angestrengt.

Für die Stimmen schreibt Srnka konventionell. Dafür kann er hervorragend instrumentieren. Das oft zu Einzelstimmen aufgefächerte Bayerische Staatsorchester erzeugt einen weich wummernden Wurlitzer-Klang. Bei vielen Mischungen sind die spielenden Instrumente kaum zu ahnen. Dann klingt die Musik wieder ohne jede Tonmalerei eisig kristallin, selten auch lärmig. Aber die Einzeleffekte fügen sich nie zu einem Ganzen.

Von der Bühnenmusik aus sechs Klarinetten und sechs Englischhörnern hört man im mittleren Parkett gar nichts. Die Sänger werden teilweise nicht ganz pannenfrei mikrophoniert. Nichts dagegen, wenn damit eine Idee von Sound-Design oder Raumklang verbunden wäre. In „South Pole“ läuft es eher auf eine pauschale Verstärkung hinaus, um den Stimmen gegenüber dem Orchester aufzuhelfen.

Das ist kaum die Schuld des Dirigenten Kirill Petrenko, sondern ein Problem der überfrachteten Komposition, die auf Teufel komm raus den ganzen Apparat ausreizen möchte. Ihr setzt die Inszenierung von Hans Neuenfels eine schnörkellos klare Erzählung entgegen. Ein wenig inkonsequent scheint nur die Verdunklung zwischen den Szenen in einer Oper, die überwiegend in der blendenden Helle des antarktischen Sommers spielt.

Ist der große Apparat vielleicht der Kern des Problems?

Die Premiere war ein gewaltiger Publikumserfolg. Und das muss auch so sein: Strategischer wurde seit Menschengedenken von der Bayerischen Staatsoper keine Uraufführung vorbereitet. Der Generalmusikdirektor, zwei Weltstars, eine Beschallung des Max-Joseph-Platzes und Dauerfeuer in Blogs und im Internet. Hätte Nikolaus Bachler noch Plácido Domingo als Schlittenhund aufgeboten, wäre wohl niemand verwundert gewesen.

„South Pole“ ist gewiss besser als Jörg Widmanns pompöses „Babylon“, die letzte Uraufführung im Nationaltheater. Aber halt leider auch nicht halb so intensiv wie Srnkas Kammeroper „Make No Noise“, die ihm den Großauftrag bescherte. Die Südpol-Oper lässt einen kalt.

Nichts an diesem Abend hat die Intensität, die etwa von der Geschichte Lisas in der kleinen „La Sonnambula“ der Kammerspiele ausgeht. Vielleicht ist der große Apparat doch das eigentliche Problem.

Weitere Vorstellungen am 3., 6., 9. und 11. Februar, Karten unter Telefon 2185 1920