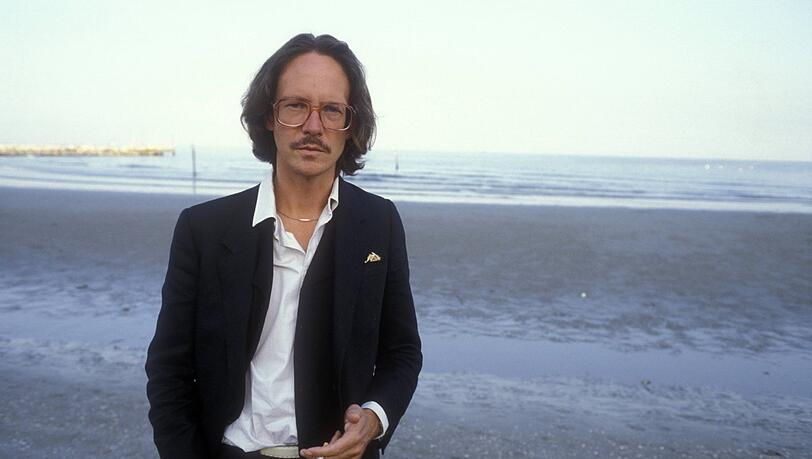

Peter Handke: Der gefeierte Freigeist und Nobelpreisträger wird 80

"Mein Ich ist stärker als ich", lautet einer der prägnantesten, sich selbst charakterisierenden Sätze aus dem kürzlich erschienenen Notizbuch "Die Zeit und die Räume" von Peter Handke, das einen Zeitraum von nur vier Monaten im Jahr 1978 umfasst. Poetische Schnipsel, Alltagsbeobachtungen und jede Menge Selbstreflexionen stehen hier nebeneinander. Für Wissenschaftler und Handke-Fans eine lohnende Lektüre. Der "normale" Leser kann hier aber leicht an seine Grenzen stoßen.

Nobelpreisträger Peter Handke polarisiert

Als Peter Handke 2019 mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt wurde, rühmte die Stockholmer Jury "ein einflussreiches Werk, das mit linguistischem Einfallsreichtum die Randbereiche und die Besonderheit der menschlichen Erfahrung erforscht". Ja, Handke liebt das Extreme. Mit seinem umfangreichen literarischen Werk und seinen spektakulären öffentlichen Auftritten hat er stets – und dies bewusst – polarisiert.

Reichlich Aufsehen erregte er auch durch seine kaum nachvollziehbare Nähe zum serbischen Diktator Slobodan Milosević.

Peter Handke: Sein Weg zum Literatur-Popstar

Peter Handke, der am 6. Dezember 1942 in Griffen 40 Kilometer östlich von Klagenfurt in kleinbürgerlichen Verhältnissen – er selbst bezeichnete sich als "Kleinhäuslersohn" – geboren wurde, besuchte zunächst das katholische Internat in Tanzenberg, dann ein Gymnasium in Klagenfurt.

Erst kurz vor Beginn seines Jurastudiums in Graz, das er 1966 nach seinen ersten literarischen Erfolgen abbrach, erfuhr Handke, dass der Ehemann seiner Mutter nicht sein leiblicher Vater ist.

Eine ganze Generation Gymnasiasten und Studenten wurde mit den Handke-Büchern "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" (1970), "Wunschloses Unglück" (1972), "Der kurze Brief zum langen Abschied" (1972) und "Die linkshändige Frau" (1976) literarisch sozialisiert.

In den 70er Jahren war aus dem Enfant terrible eine Art Popstar der Literaturszene geworden, der stets prominente Frauen an seiner Seite hatte: die Schauspielerinnen Libgart Schwarz und Sophie Semin, mit denen er jeweils eine Tochter hat, außerdem Jeanne Moreau und Katja Flint.

Anfangsjahre eines streitbaren Geistes

Seine beiden letzten Erzählwerke "Die Obstdiebin" und "Das zweite Schwert", die auffallend viele Parallelen aufweisen, präsentieren eine Mischung aus Gesang, selbst referenzieller Meditation und philosophisch unterfütterter Prosa.

Handke lässt einen namenlosen Ich-Erzähler als Flaneur durch die Straßen von Paris streifen, durch seine viel beschworene "Niemandsbucht". Später taucht die Obstdiebin Alexia auf, eine seltsame Mischung aus Heilige und Sünderin. Sie stammt aus der unendlichen Ferne Sibiriens und mutet doch wie ein paradiesisches Wesen an, eine moderne "Seherin", die ein digitales Textband in einer Art Dauerschleife vor den Augen hat. Sie reist von Paris in die Abgeschiedenheit der Picardie, wo Handke seit Jahren einen Zweitwohnsitz als eine Art Rückzugsort hat.

Da ließ er seine Obstdiebin kräftig auf die Journalisten schimpfen: "Geheimbündler und Verschwörer einer Elite, die niemand braucht, und eine Macht, die es längst nicht mehr gibt. Verschont uns wenigstens hier, in der Wirklichkeit."

Das erinnert ein wenig an den rebellischen Furor aus Handkes literarischer Anfangszeit. Als junger Mann brüskierte er 1966 die arrivierte deutschsprachige Literatengilde der Gruppe 47 auf ihrer Jahrestagung in Princeton und attestierte der Nachkriegsliteratur eine "Beschreibungsimpotenz". Handke, ein Mann von 23 Jahren, der gerade seinen ersten Roman "Die Hornissen" durch Alfred Kolleritschs Fürsprache beim Suhrkamp Verlag veröffentlicht hatte, schickte Heinrich Böll, Günter Grass, Alfred Andersch, Peter Weiss und all die anderen renommierten Autoren in den Orkus. "Die Sprache bleibt tot, ohne Bewegung, dient nur als Namensschild für die Dinge", lautete damals sein Vorwurf.

Im letzten Erzählwerk "Das zweite Schwert" lebt die Hauptfigur in einem Vorort südwestlich von Paris und pflegt eine Art Hassliebe zur Einsamkeit. Mal schätzt er die Ruhe, mal fehlen ihm die Menschen. Er führt nicht selten Selbstgespräche mit sehr kontroversen Gedanken und ihm fehlt nach eigenem Bekenntnis jeder "wissenschaftliche Blick" und jeder "entsprechende Ehrgeiz".

Handkes Protagonist kommt als charakterlich hybrider Zeitgenosse daher, der über das Fremdsein in der eigenen Familie sinniert und der ein eineiiger Zwilling der Hauptfigur aus dem Vorgängerwerk "Die Obstdiebin" (2017) sein könnte. Beide flanieren durch das südliche Pariser Umland, philosophieren und monologisieren "nach erfolgreich verbrachtem Weiterhin-nichts-Tun" dem Sonnenuntergang entgegen.

"Der größte Erfolg war ganz einfach der, dass ich schreiben konnte und publiziert wurde. Sich die Zeit zu nehmen, sie fruchten zu lassen, das ist schon ein Erfolg", erklärte der Nobelpreisträger in einem Interview rückblickend auf seine Anfangsjahre. Der große Individualist, der streitbare Geist mit der absolut singulären Stimme in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur hat es seinen Lesern oft nicht leicht gemacht. Aber die Anstrengungen, die seine Werke erfordern, haben sich gelohnt. Ein großes poetisches Oeuvre!

Peter Handke: "Die Zeit und die Räume. Notizbuch, 24. April - 26. August 1978" (Suhrkamp, 311 Seiten, 34 Euro)