Michelangelo: Genialer Widerborst

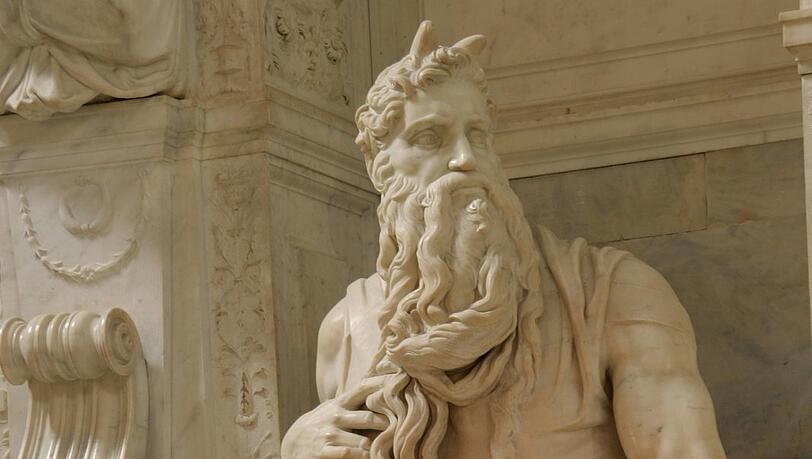

Die Mona Lisa ist das bekannteste Kunstwerk der Welt. Daran wird auch der Salvator mundi, ihr millionenschwerer Adoptivbruder, nichts ändern können. Eher noch rangelt Botticellis Venus um den Spitzenplatz. Aber dann sind den Schönheiten auch schon die muskulösen Burschen Michelangelos auf den Fersen. Adam, der vom dynamischen Finger Gottvaters zum Leben erweckt wird, überhaupt das biblische Freskenpersonal der Sixtinischen Kapelle, der gewaltige Moses mit seinen knubbeligen Hörnchen, die unvollendeten Sklaven, mit der innig-zarten Pietà aus dem Petersdom zur Abwechslung eine Frau und natürlich der Fünf-Meter-Jüngling David.

Kein Gartencenter ist vor seinen scheppen, zur Karikatur verkommenen Gipsrepliken sicher. T-Shirts und Tassen ziert er, für die schmerzfreien Selbstironiker sind seine Lenden auf Unterhosen und Schürzen kopiert. Und selbst in Zeiten digitaler Kartenbuchungen harren die Menschen Stunden vor der Accademia in Florenz aus, um den Helden endlich im Original aus nächster Nähe knipsen zu können. Gerne sind es die mittleren Körperzonen, die sogleich in die Welt hinaus gepostet werden oder das etwas unbedarfte Antlitz, die Hände, ganz egal. Ein Detail genügt, um den David zu erkennen.

Was ist am unperfekten David so faszinierend?

Doch warum fasziniert diese Skulptur, obwohl sie nicht perfekt ist? Weshalb meint man, den Pulsschlag, das Zusammenspiel der Muskeln und Sehnen unter ihrer glatten Oberfläche wahrnehmen zu können? Und warum ist aus dem Schafhirten, der dem riesenhaften Goliath nichts als Schlauheit und eine Steinschleuder entgegensetzen kann, ein Gigant geworden? Horst Bredekamp weiß längst nicht nur die Entstehung des David gehaltvoll und zugleich so locker elegant zu erzählen, dass Fachleute wie Laien beträchtliches Vergnügen bei der Lektüre haben. Unter dem schlichten Titel "Michelangelo" fasst der emeritierte Kunstgeschichtsprofessor auf 800 Seiten Leben und Werk zusammen, gibt völlig neue Einblicke, und legt damit sein Opus magnum vor.

Seit gut 50 Jahren beschäftigt sich Bredekamp mit dem "Schwierigen", "Schrecklichen", mit dem rastlos sich abmühenden und ewig unzufriedenen Künstler. Wie kein anderer hat der 1475 im toskanischen Caprese geborene Michelangelo Buonarroti dann gleich mehrere Disziplinen auf höchster Ebene beherrscht. Und mit jeder einzelnen, ob nun Bildhauerei, Malerei, Architektur oder Zeichnung, hätte er Geschichte geschrieben. Im Gegensatz zu Raffael, Giorgione oder dem später nach ihm benannten Caravaggio blieb Michelangelo aber auch ausnehmend viel Zeit.

Fast 89 Jahre alt ist er geworden und hat im Februar 1564 tatsächlich bis in seine letzten Tage gearbeitet - an der Pietà Rondanini. "Aufrecht auf den Beinen mit dem Meißel", schrieb sein Kollege Daniele da Volterra, der schließlich auch die Totenmaske abnahm, nach der wiederum die berühmte Bronzeskulptur mit der eingedrückten Nase und der faltigen Stirn über vergleichsweise kleinen Augen entstehen sollte. Dieses leicht verjüngte, in keiner Weise heroisierende, ruhige, melancholische Porträt prägt das Bild vom einsam mit sich ringenden Überkünstler.

Michelangelo war ein Wahnsinniger

Ein paar ausgesuchte Kleidungsstücke hat er in seinem Haus hinterlassen, leere Schränke, jedoch eine prall gefüllte Truhe. Von 8.289 Goldmünzen ist die Rede, damit hätte Michelangelo mindestens fünfmal den Florentiner Palazzo Pitti bauen können; und dazu kam einiges an Grundbesitz. Nur hat sich der Künstler nichts gegönnt, wenig und schlecht gegessen, kaum geschlafen. Er war ein Maniac, wie man heute sagen würde, ein Wahnsinniger, der schon in jungen Jahren seine Mitmenschen verstörte. Über alles Denkbare hat dieser Grübler noch einmal hinausgedacht, vor allem aber erfüllt er nie die Erwartungen und liefert grundsätzlich etwas anderes, als es die Auftraggeber wünschen. Michelangelo reagiert dann harsch, wird oft nicht fertig, vermarkten kann er sich sowieso nicht. Doch er überzeugt mit einer unfassbaren Qualität.

Draus resultieren ganz erstaunliche Freiheiten, man lässt diesen Verrückten machen, sein Niveau, betont Bredekamp, habe jede Kritik beiseitegeschoben. Daran beißen sich auch Widersacher und politische Gegner die Zähne aus. Sogar die allmächtigen Päpste geben klein bei, wenn Michelangelo ohne großes Vertun nach seinen Vorstellungen vorgeht und reihenweise Nackte in die Sixtina malt.

Am Ende sind ja doch alle berührt von der Tiefe dieser Kunst, die man noch nicht einmal verstehen muss, um das Außergewöhnliche zu erfassen. Zum Beispiel die ungeheure Sensibilität, die diesen Künstler selbst die Befindlichkeiten einer feindlichen Kreatur mitdenken lässt. Bredekamp spricht von "Panempathie" und führt den Kampf der an sich üblen Kentauren an, denen Michelangelo - wie jedem Geschöpf - eine eigene Würde zuspricht. Da ist er gerade 17 Jahre alt, aber das ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden bestimmt dieses Werk bis zum Schluss.

Genauso ist das Hässliche, Gemeine nie hässlich dargestellt, und selbst der alttestamentarische Massenmörder Haman, der die Ermordung und Ausplünderung zahlreicher Juden verantworten muss, ist bei seiner Kreuzigung vor allem ein Leidender, auch am eigenen widerlichen Verbrechen. Damit unterläuft Michelangelo in einer Tour die oft über Jahrhunderte tradierten Vorstellungen und Stereotypen. Wie eben auch das Bild vom Hirtenknaben David, der sich in einen Superathleten verwandelt hat. Seine Augen mustern die Umgebung, kritisch, vielleicht sogar von einer Spur Furcht durchzogen. Der Körper ist selbst im Kontrapost gespannt und könnte jeden Moment losschnellen.

Und dennoch irritieren die Proportionen. Der Kopf und die rechte Hand sind zu groß geraten, die Arme zu lang, so dass der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt seinen Sarkasmus wieder mal nicht zurückhalten konnte. Man möge ein Fernrohr verkehrt herum halten, und schon würde die Verkleinerung diese Fehler wiedergutmachen und die Statue ungemein an Schönheit gewinnen - mit Ausnahme des Kopfes. Allerdings war der David auf Untersicht konzipiert, er sollte auf einen Strebepfeiler des Florentiner Doms gehievt werden, was sich alsbald als unrealisierbar herausstellen sollte. Die antiken Maßstäbe sind nicht erfüllt, aber das vitalisiert, und was ist schon vollendet?

Das Wiederholen antiker Ideale hat später dem Klassizismus eine gewisse Leere und Leblosigkeit beschert. Michelangelo lief dagegen nie Gefahr, am Leben vorbei zu schaffen. Er hätte mehr Leichen seziert als jeder Arzt, berichtet sein Schüler und Biograf Ascanio Condivi. Dieses Wissen fließt dauernd in seine Kunst ein, und sei die Oberfläche noch so glatt poliert und kühl. Gewissheit wird man doch nie erlangen, weder über den David noch über die gerade in ihrem Non-finito so faszinierenden Sklaven.

Die Deutungsmöglichkeiten bleiben offen. Für Bredekamp ist das der radikal moderne Zug Michelangelos. Und der wird sich nicht abnutzen.

Horst Bredekamp: "Michelangelo" (Wagenbach, 816 Seiten, ca. 900 Abbildungen, bis 28. Februar 89 Euro, danach 119 Euro)