KZ-Überlebender Ernst Grube: "Ich werde nicht schweigen"

Bald wird er 92. Man könnte es Ernst Grube also nicht verdenken, wenn er mit neuen Medien fremdeln würde. Tatsächlich aber gibt es von ihm bereits ein Hologramm und ein technisch raffiniertes "volumetrisches Video". 32 Kameras haben den Überlebenden der Shoa vor ein paar Jahren aufgenommen. Da erzählt er dem Schüler Phil Carstensen von seinen Erlebnissen während des Nationalsozialismus', von der Ausgrenzung als Kind einer Jüdin und eines Kommunisten und von der Deportation nach Theresienstadt.

Junge Menschen brauchen das Gespräch mit den Zeitzeugen

Grube ließ sich auf dieses Experiment ein, weil er im direkten Gespräch die besten Erfahrungen gemacht hat, gerade mit jungen Menschen. Und die virtuelle Realität kann eine gewisse Nähe schaffen. Dass nun eine Graphic Novel folgt, ist dagegen fast retro, aber natürlich das angesagte Medium, wenn es um die Vermittlung von historischen Stoffen oder eine besondere Biografie geht. Und Grubes Geschichte ist auch bei der x-ten Beschäftigung: unfassbar.

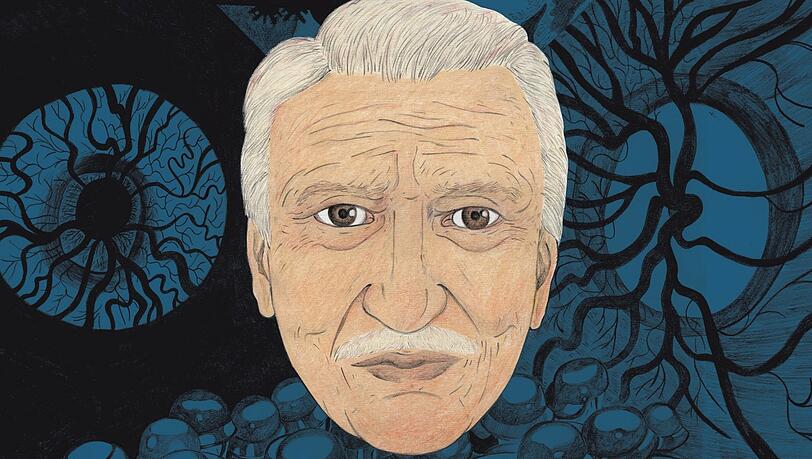

Die Illustratorin Hannah Brinkmann zeichnet dieses Leben nach, die entscheidenden Stationen sind in prägnanten, schlichten Szenen wiedergegeben. Die Rahmenhandlung bildet - naheliegend - der zurückblickende Grube mitten in einer Schulklasse und bei seinen Überlegungen, weshalb er sich immer wieder der Vergangenheit stellt.

Dabei findet die Berliner Illustratorin erstaunliche Bilder für das Unsagbare, für die latente Angst, für die Zweifel und für die Absurditäten eines rapide sich verändernden Alltags, indem sie Zeichnungen von Organen, sich verästelnden Blutbahnen und immer wieder Augen zwischen die Episoden fügt.

Erst "Mischling ersten Grades",

dann Kommunist

Es geht um körperliche Prozesse, neurologische Tiefenschürfungen. "Zeit heilt keine Wunden" lautet der Titel dieser grafischen Erzählung, und Ernst Grube sitzen die grausigen Erinnerungen bis heute in jeder Zelle. Verdrängen hilft sowieso nicht. Zumal er auch noch ein Déjà-vu hatte - und das einige Jahre nach der Stigmatisierung als "Mischling ersten Grades". So wurden Kinder mit einem jüdischen Elternteil nach den Nürnberger Rassengesetzen genannt.

Grube war 1945 bei den letzten Deportierten, und er wurde im letzten Moment von der Roten Armee befreit. Damit hätte der Spuk zu Ende sein müssen. Doch der wieder nach München zurückgekehrte Mann engagiert sich bald schon in der kommunistischen Bewegung. Das kommt in der jungen Bundesrepublik einem schweren Vergehen gleich. Deshalb wird Grube, inzwischen Maler und Berufsschullehrer, 1959 zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er Flugblätter gegen das bereits in Kraft getretene Verbot der Kommunistische Partei transportiert hat. Ausgerechnet von einem Richter - Kurt Weber -, der zu den wichtigsten Juristen des NS-Regimes zählte.

Noch 2011 gilt Grube als Linksextremist

Weber nimmt einigen Raum ein, weniger im Sinne einer Abrechnung, denn als erklärendes Kapitel über die Karriere eines an sich Zögerlichen, der einen Hasendieb im Elsass - trotz Anordnung des Gauleiters - nicht zum Tode verurteilt, der mit einer Jüdin liiert ist, aber sich dennoch fürs berufliche Vorwärtskommen entscheidet. Und es ging für Weber auch nach 1945 schnell "entlastet" weiter, da ist er kein Einzelfall.

Dass Ernst Grube allerdings 2011, also vor 13 Jahren, noch als Linksextremist im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht ist, gehört zu den ziemlich schlechten Treppenwitzen der Republik. Und erst nach massiven Protesten aus Politik und Gesellschaft wurde der Eintrag gestrichen.

Für Grube hätte es genug Gründe gegeben zu verzagen und Deutschland den Rücken zu kehren. Doch ihm sei immer klar gewesen: "Ich gebe nicht auf. Ich werde weitermachen. Ich werde nicht schweigen", sagt er im Comic. Deshalb kommt der Hochbetagte aus Regensburg nach München, um am 21. November mit Hannah Brinkmann die Graphic Novel zu präsentieren.

Christa Sigg

Buch: Hannah Brinkmann: "Zeit heilt keine Wunden. Das Leben des Ernst Grube" (Avant-Verlag, Berlin, 272 Seiten, 30 Euro)

Vorstellung: NS-Dokumentationszentrum, 21. November 2024, 19 Uhr, Eintritt frei