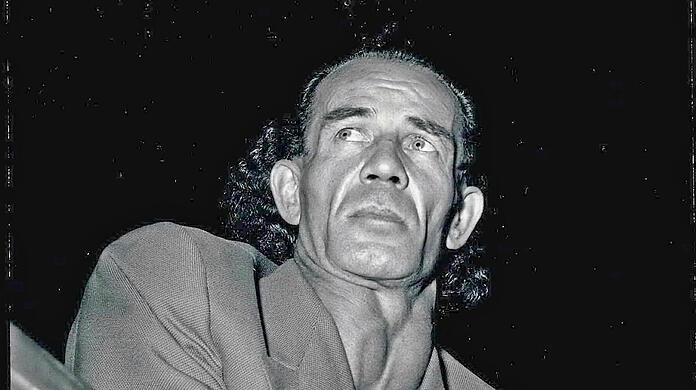

Ernst Piper zur Wannseekonferenz: "All dies sollte vertraulich bleiben"

Bei der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 unter der Leitung von Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes, ging es um die systematische Organisation der sogenannten "Endlösung der Judenfrage". Bei der "Besprechung mit anschließendem Frühstück" waren die wichtigsten Ministerien durch Staatssekretäre vertreten. Außerdem nahmen Vertreter der deutschen Besatzungsverwaltungen teil sowie der Reichs- und der Parteikanzlei und der Sicherheitspolizei. Protokollant war Adolf Eichmann, Leiter des Referats "Judenangelegenheiten". Mit dem Überfall auf Polen 1939 hatte die massenhafte Ermordung von Juden zuvor bereits begonnen und mit dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 war der Holocaust schon in Gang gesetzt.

AZ: Herr Piper, die Wannseekonferenz war "Geheime Reichssache", 30 Exemplare des Protokolls waren im Umlauf. Jeder, der es bekam, musste unterschreiben, es nach der genauen Lektüre zu vernichten. Warum diese Panik vor dem Inhalt, wo doch schon vor Jahren die Rassengesetze erlassen waren und die Reichspogromnacht stattgefunden hatte?

ERNST PIPER: Die rassistischen Nürnberger Gesetze sagen nichts über Vernichtung, sie waren gegen Eheschließungen von "Ariern" und Juden gerichtet und verschlechterten den staatsbürgerlichen Status der deutschen Juden. Bis Herbst 1941 war auch noch die Auswanderung von Juden aus Deutschland erlaubt, wovon die Mehrheit der deutschen Juden auch Gebrauch machte. Die Wannseekonferenz war vor allem eine Organisations- und Abstimmungskonferenz, um die verschiedenen beteiligten Instanzen zu koordinieren und die zivile Mininisterialbürokratie einzubinden. All dies sollte aber vertraulich bleiben. Selbst in dem geheimen Protokoll wurde eine Tarnsprache benutzt, in der die Deportationen als "Umsiedlung" und die Ermordung als "Sonderbehandlung" bezeichnet waren. Adolf Eichmann hat aber im Prozess gegen ihn 1961 in Jerusalem klar gesagt, dass auf der Konferenz sehr offen über das Mordprogramm gesprochen worden sei. Und es wird sogar eine konkrete Zahl genannt: 11 Millionen europäische Juden, die ermordet werden sollten, davon 131 800, die noch im Deutschen Reich lebten. Ein Exemplar des Protokolls hat überlebt. Man hat es aber erst nach dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess gefunden.

Aber was wusste die deutsche Bevölkerung? Gilt der Satz: "Das haben wir nicht gewusst!"?

"Die Juden sind unser Unglück" stand auf jedem Schaukasten des "Stürmers". Das Konzentrationslager Dachau, das im März 1933 errichtet wurde, kannte jeder. Es war ein Vorzeigeprojekt der propagierten Bekämpfung der Kriminalität. Es wurde in Zeitungen und Illustrierten darüber berichtet. Was das Vernichtungsgeschehen anbelangt, ist die Sache komplizierter. Die Vernichtungslager waren alle im Osten, keines auf deutschen Boden, und die systematische Ermordung der europäischen Juden begann erst, als der Krieg schon im Gang war. Eberhard Jäckel hat mal gesagt: Wenige wussten alles, viele wussten etwas, und nur ganz wenige wussten nichts. Hunderttausende waren in das Vernichtungsgeschehen involviert. Die Männer der Einsatzgruppen, viele Wehrmachtssoldaten, die Wachmannschaften in den Lagern. Die gesamte Reichsbahn wurde für die Deportationen gebraucht, Hunderte von Polizeidienststellen organisierten in den Städten die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung. Und den Abtransport haben auch viele Menschen gesehen oder davon erfahren. Außerdem haben sich Millionen von "Volksgenossen" an Auktionen des zurückgebliebenen jüdischen Besitzes beteiligt und bereichert. Aber offen ausgesprochen wurde nicht, dass die "umgesiedelten" Juden alle ermordet werden sollten. Viele Menschen ahnten wohl, was geschehen würde, und wurden so vom NS-Regime in Mithaftung genommen.

"Die wussten ganz genau, was sie taten"

Wenn man die Teilnehmer der Wannseekonferenz betrachtet, die den Holocaust dann verwaltungstechnisch und logistisch durchführen sollten, kommt einem Hannah Arendts Diktum von der "Banalität des Bösen" in den Sinn, das ihr bei der Beobachtung des Eichmann-Prozesses gekommen ist.

Arendt war Philosophin und keine Historikerin. Ich schätze diesen Begriff, der sich schon lange verselbstständigt hat, nicht sonderlich. Ist es "banal", wenn man sechs Millionen Leute umbringt? Ich würde sagen, nein. Außerdem waren die meisten der Bürokraten, die in den Holocaust direkt verwickelt waren, anders als Hannah Arendt annahm, ideologische Antisemiten, die genau wussten, was sie taten, und es auch wollten. Gerade Eichmann war ein Fanatiker der Konsequenz, der grundsätzlich kein einziges Opfer verschonte. Und gewissenhafte Bürokraten wie Eichmann waren für die Durchführung des Holocaust viel wichtiger als irgendwelche sadistischen Mordbestien in den Lagern. Leute wie Hitler, Himmler, Heydrich oder Eichmann haben nie selbst jemanden umgebracht, aber sie haben das ganze monströse Mordprogramm geplant und durchgeführt. Der Ingenieur Kurt Prüfer von der Firma Topf, die die Verbrennungsöfen für das Vernichtungslager Auschwitz herstellte, sagte nach dem Krieg vor Gericht: "Ich wusste, dass meine Arbeit für den nationalsozialistischen Staat von großer Bedeutung war." Die Männer der Einsatzgruppen, die an den Erschießungen nicht teilnehmen wollten, wurde eben anders eingesetzt - Straßenabsperrungen, Logistik oder Ähnliches. Aber jeder hat seinen Beitrag geleistet und es waren Hunderttausende, die genau wussten, was da vor sich ging.

Gab es irgendwelchen Widerstand oder Skrupel bei den Teilnehmern der Konferenz?

Zwei haben sich Ende des Krieges erschossen, weil sie - nach dem Holocaust - an eine Rückkehr in die Zivilisation nicht mehr glaubten. Aber wenn es Diskussionen gab, dann eher über Fragen, wie und ob man jüdische Handwerker und Spezialisten nicht besser als Zwangsarbeiter einsetzen sollte. Also "Vernichtung durch Arbeit", anstatt sie gleich umzubringen. Oder ob Truppen-, Waffen-, Lazarett- oder Versorgungstransporte nicht wichtiger seien als Massentransporte aus ganz Europa zu den Vernichtungslagern. Sozusagen: die "Endlösung" erst nach dem "Endsieg". Es gab also durchaus konkurrierende Meinungen, aber im Ziel der Ermordung von Millionen Juden war man sich einig. Diskutiert wurde auch über die Frage der Behandlungen von "Mischlingen" oder ob der Abtransport von jüdischen Ehepartnern aus sogenannten "Mischehen" oder "privilegierten Mischehen" - etwa wenn der Ehepartner Christ war - nicht zu viel Unruhe auslösen würde. Aber das waren immer pragmatische, verwaltungstechnische, nie moralische Diskussionen.

Im Augenblick schiebt sich vor die Holocaustforschung und die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus eine neue Debatte: die um die deutsche Kolonialvergangenheit.

Sie schiebt sich nicht unbedingt davor, aber sie verändert den Fokus. Die Geschichte der Kolonialmacht Deutschland, die ja schon 1919 zu Ende war, stand lange Zeit - wie auch der Erste Weltkrieg - im Schatten der Ungeheuerlichkeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust. Auschwitz ist eine zentrale Signatur der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts und lange war das, was zuvor geschah, in der Erinnerung verblasst. In Frankreich oder England war das ganz anders. Dort war und ist der Erste Weltkrieg ein zentraler Erinnerungsort, an dem auch die Kolonialvölker als Kombattanten eine wichtige Rolle gespielt haben. Ihre Kolonien haben diese Länder erst nach 1945 und nach blutigen Kriegen, z.B. in Vietnam und Algerien verloren. Hinsichtlich der deutschen Kolonialgeschichte gibt es sicherlich einen gewissen Nachholbedarf in der Forschung, dabei sollte man aber die Dimensionen im Blick behalten. Die Opferzahlen des belgischen Kolonialismus im Kongo zum Beispiel schätzt man auf 5 bis 10 Millionen Tote, während bei dem Völkermord an den Hereros und Nama weniger als 100 000 Menschen umgekommen sind. Mit den Dimensionen des Holocaust kann man das aber nicht nur quantitativ nicht vergleichen, es war auch aus anderen Gründen ein ganz andersgearteter Vorgang. Und wenn jetzt postkolonialistische Historiker ein ganz neues Narrativ etablieren wollen, dem antiisraelischer Antisemitismus zugrunde liegt, so ist dem entschieden zu widersprechen.

"Es geht mir darum, wie die Deutschen nach 1945 mit der Schuld umgegangen sind"

Ihr neues Buch heißt: "Diese Vergangenheit nicht zu kennen heißt, sich selbst nicht zu kennen".

Ich bin ein Ideengeschichtler und beschäftige mich vor allem mit der nationalsozialistischen Ideologie, deren Ursprünge man bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen kann. Denken Sie etwa an den Orientalisten Paul de Lagarde, der davon gesprochen hat, dass man die Juden wie Trichinen und Bazillen vernichten muss. Und, darauf bezieht sich der Buchtitel, es geht mir auch darum, wie die Deutschen nach 1945 mit der Schuld umgegangen sind und wie die Erinnerungskultur, wie es sie heute gibt, sich über lange Zeit gegen viele Widerstände entwickelt hat.

Und dann schließt sich unser Kreis am Beispiel der Wannseekonferenz. Denn es ist erschütternd, dass die Konferenzteilnehmer, die den Krieg überlebt haben, zum Teil nie zur Rechenschaft gezwungen oder gezogen wurden.

Ja, Georg Leibbrandt zum Beispiel, ein Vertreter des Ostministeriums, wurde nie angeklagt. Und der Vertreter der Parteikanzlei, Gerhard Klopfer, wurde bei der Entnazifizierung als "minderbelastet" eingestuft. Der Vertreter des Innenministeriums Wilhelm Stuckart galt gar nur als "Mitläufer" und zahlte eine Geldstrafe von 500 DM. Der Historiker Jörg Friedrich hat das generelle Versagen nach dem Krieg, die Täter zur Verantwortung zu ziehen, als beschämende "kalte Amnestie" bezeichnet. Und was glauben Sie, was in West-Berlin das erste Erinnerungsdenkmal nach 1945 war? Das war ein Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus, passend zum Klima des Kalten Krieges, während man sich mit der Erinnerung an die nationalsozialistischen Untaten lange Zeit sehr schwergetan hat. Auch die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz wurde erst nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen im Juni 1989 eröffnet.

Anlässlich des 80. Jahrestages der Wannsee-Konferenz strahlt das ZDF am Mo., 24. Januar, 20.15 Uhr, den Spielfilm

"Die Wannseekonferenz" aus (ab 20.1. in der ZDF-Mediathek). Im März erscheint von Ernst Piper zu seinem 70. Geburtstag das Buch "Diese Vergangenheit nicht zu kennen heißt, sich selbst nicht zu kennen - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Extreme" (Ch. Links Verlag) mit Beiträgen zur deutschen Kultur- und Ideengeschichte der letzten 150 Jahre

- Themen:

- ZDF