Eine Dichterin, die den Kaffee in München scheußlich fand

München - Es ist kaum möglich, Ingeborg Bachmann (1926-73) zu vergessen. Das verhindert seit 1977 schon der wichtigste deutschsprachige Literaturwettbewerb in ihrer Geburtsstadt Klagenfurt. Und erst 2023 brachte ein Kinofilm die schwierige Beziehung zu Max Frisch auf die Leinwand. Aber wenn man ohne Kenntnis von Person und Leben auf eines ihrer Gedichte stößt: Kann man ihre bildhaft-sinnliche, symbolisch aufgeladene, todernste und unmittelbar emotional wirksame Sprache heute überhaupt noch aushalten?

Zum 50. Todesstag im letzten Jahr widmete ihr das Literaturmuseum der österreichischen Nationalbibliothek, wo sich auch ihr Nachlass befindet, eine Präsentation. Jetzt ist diese unter dem Titel "Ich bin es nicht. Ich bin's", für München adaptiert von Anna Seethaler, im Literaturhaus zu sehen.

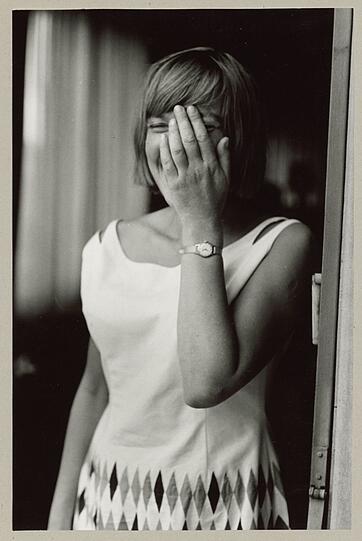

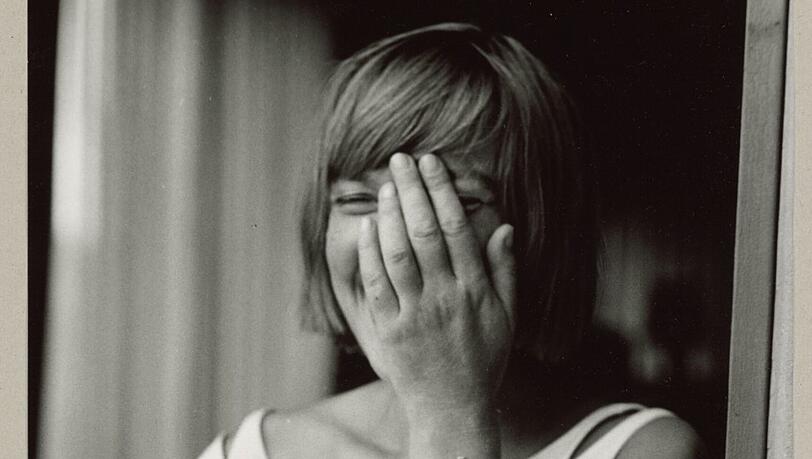

Die lächelnde Sphinx

In fünf losen Kapiteln führt sie zu den wichtigsten Orten und Menschen in Leben und Werk der Schriftstellerin, die für Gedichtbände wie "Die gestundete Zeit" und "Anrufung des Großen Bären" viel Aufmerksamkeit - inklusive "Spiegel"-Titel 1954 - bekam, aber zu Lebzeiten neben Erzählungen nur, und das spät (1971), den einen Roman "Malina" veröffentlichte.

Mitten im Raum hängen über 30 großformatige Foto-Porträts von der Decke. Das Gestalter-Team Unodue sorgte auch dafür, dass alles ins warme Licht des Südens getaucht ist: Man sieht eine strahlende, modisch elegante, auch später mädchenhaft wirkende Frau. So viele Gesichter einer einzigen Person, fast immer Sphinx-haft lächelnd. Und kann doch so wenig von ihr erkennen.

Ein Vernetzungs-Genie

Im Zentrum steht, unter einer Glasglocke, ihre originale Olympia-Schreibmaschine. Nebendran laden weitere - offene - Schreibmaschinen dazu ein, selbst die Rolle der Frau an der Tastatur einzunehmen. Doch wie war das in der Nachkriegszeit? Dass sie sich als junge Frau (mit Ilse Aichinger) im Chauvi-Club der "Gruppe 47" behaupten konnte, ist fast ein Wunder. Oder eine rettende Mixtur aus wahrem Können und intuitiv-strategischer Weiblichkeit.

Überhaupt war die Bachmann ein Vernetzungs-Genie, erstmals gewährt die Ausstellung ausgewählte Einblicke in ihren rund 6000 Briefe umfassenden Briefwechsel: Etwa mit dem befreundeten späteren US-Außenminister Henry Kissinger, ihrer Freundin Ilse Aichinger sowie ihren zeitweiligen Lebensgefährten Paul Celan, Hans Werner Henze und natürlich Max Frisch.

Ein Jahr in München

Neben den Briefen, Dokumenten und Fotografien sorgen Hörbeispiele und Filmaufnahmen dafür, dass die Dichterin möglichst lebendig wird. Ab 1957 lebte sie rund ein Jahr lang in München, arbeitete beim Bayerischen Fernsehen, doch hier gefiel es ihr nicht: "Der Kaffee ist schlecht, der Herbst ausnahmsweise ganz schön, aber für verwöhnte römische Augen ist das auch kein Trost. Es gibt viele Verkehrsunfälle, obwohl die Menschen hier auch die Theorie lernen müssen, aber keine hübschen Herzoginnen und überhaupt wenig hübsche Menschen", schreibt sie im Herbst 1957 aus der Pension Am Biederstein an Hermann Kesten.

Zwischen 1958 und 1962 war sie, stets kompliziert, mit Max Frisch verbunden. Im Brief von 1959 schreibt er, gar nicht egozentrisch, aus dem Krankenhaus, wo er wegen einer schweren Hepatitis liegt, an seine, "geliebte Frau", die trotzdem in ihre Wahlheimat Rom abgereist ist: "Ich wünsche dir Segen in Deinem Rom."

Innere Einsamkeit

Künstlerische Selbst(er)findung, Kampf um Geschlechterrollen, (Bachmann: "Der Faschismus ist das erste in der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau"), die Absage ans bürgerliche Leben - bei Bachmann ist alles drin. Allein was fehlt, um sie nah an den heutigen Zeitgeist zu holen, ist das ausführliche Reflektieren der eigenen Herkunft, wenn man von der alptraumhaften Vaterfigur in "Malina" absieht, dem eigenen Vater nachempfunden, der schon früh NSDAP-Mitglied wurde. "Malina" ist der Roman, in dem Leben und Werk vollständig verschwimmen. Am Ende verschwindet das Ich in der Wand: "Es war Mord."

Um das drängend Existenzielle ihrer Arbeit zu verstehen, gehört ihr unfassbar trauriges Ende dazu: In der Nacht auf den 26. September 1973 erlitt sie, betäubt von zu vielen Tabletten und Alkohol, schwere Verbrennungen, und starb drei Wochen später in einem römischen Krankenhaus.

Ihr Schreiben bekämpfte die innere Einsamkeit, ohne sie zu bewältigen. Sie kam sich selbst so weit abhanden, dass sie es schließlich nicht mal mehr schaffte, ihre Zigaretten rechtzeitig auszudrücken. Aber Ingeborg Bachmann dachte in Äonen: "Die Erde will freies Geleit ins All, jeden Tag aus der Nacht haben. Dass noch tausend und ein Morgen wird, von der alten Schönheit jungen Gnaden".

Bis 3. November, Literaturhaus (Salvatorplatz 1), Mo - So 11 bis 18, Do bis 20 Uhr; Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6, ab 17.30 Uhr 4 Euro

- Themen: