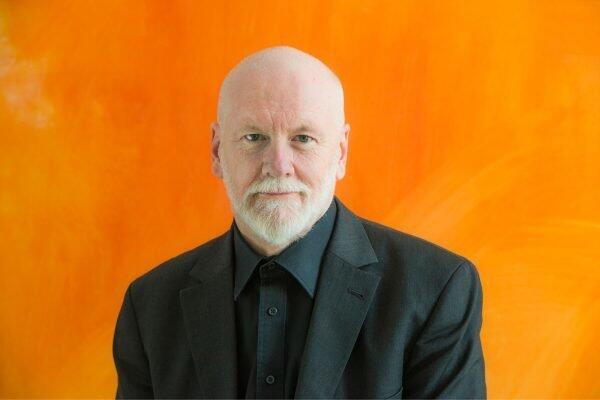

Brett Dean über seine Oper "Hamlet"

Die Uraufführung von Brett Deans Oper beim Glyndebourne Festival unter der musikalischen Leitung von Vladimir Jurowski war 2017 ein großer Erfolg. Nach einem Intermezzo an der Metropolitan Opera in New York kommt die von Neil Armfield inszenierte Aufführung nun als erste Premiere der Münchner Opernfestfestspiele ins Nationaltheater.

AZ: Herr Dean, der vom Geist seines Vaters zur Rache gedrängte Hamlet ist eine sehr vieldeutige Figur. Was ist für Sie Hamlets hauptsächlicher Charakterzug?

BRETT DEAN: Wir wollten eine britische Sicht auf Hamlet. In unserer Version ist er daher vor allem geistreich und schlagfertig. Hamlet hat einen großen Sinn für Humor, auch in Richtung Bissigkeit und Sarkasmus. Am wohlsten fühlt er sich unter den Schauspielern. Mein Librettist Matthew Jocelyn und ich waren uns einig darüber, dass die Betonung dieser Eigenschaft beim Publikum für Sympathie sorgt. Und das stärkt die Wirkung des tragischen Endes.

Warum haben Sie die Partie für einen Tenor komponiert?

Ein bisschen, weil in meiner ersten Oper "Bliss" ein Bariton im Zentrum steht. Die Besetzung hatte viel mit ersten Überlegungen zur Besetzung zu tun. Dabei spielte Allan Clyton immer eine Rolle - er spielt und singt mit einem Augenzwinkern und ist außerordentlich flexibel.

Die bekannteste Hamlet-Oper stammt von Ambroise Thomas. Die bekannteste Nummer daraus ist eine Wahnsinnsszene für Koloratursopran. Warum singt auch Ihre Ophelia dieses Fach?

Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Auch da spielte die Besetzung eine Rolle. In der Uraufführung war Barbara Hannigan die Ophelia, nun singt Caroline Wettergreen die Rolle. Auch sonst sind in München viele Mitwirkende der Uraufführung besetzt: etwa Rod Gilfry als Claudius, John Tomlinson als Geist, Totengräber und Erster Schauspieler und James Crabb als Akkordeonist.

Ich würde bei "Hamlet" nicht zuallererst an dieses Instrument denken.

Aber bei der Schauspieltruppe schon. Mir war von Beginn an klar, dass das Theater auf dem Theater von einem Musiker auf der Bühne begleitet werden soll. Dafür passt das Akkordeon, und es ist eine hochvirtuose Partie geworden.

Es ist ein relativ offenes Geheimnis, dass in Ihrer für München geplanten, aber verschobenen Oper "Two Queens" ein Cembalist mitspielen soll.

Das ist nicht abschließend entschieden, aber ich hätte es gerne so. Auch in "Bliss" gab es schon eine E-Geige. Es ist ein Statement, dass die Instrumentalmusik ein Teil des Theaters darstellt, und zwar ein Protagonist ersten Ranges, auch wenn das nicht alle Opernhäuser verstehen.

Es gibt auch Musiker im Zuschauerraum und einen "Semi-Chorus". Was muss man sich darunter vorstellen?

Beides - die Musiker in zwei gegenüber aufgestellten Gruppen - und der kleine Chor von acht Stimmen sind ein Versuch, den Raum mit Klang zu füllen. Es geht mir auch um ein verunsicherndes Gefühl, als ob jemand hinter einer Tür versteckt wäre, was in "Hamlet" bekanntlich eine gewisse Rolle spielt. Ich wollte eine Klangwelt herstellen, bei der sich der Zuschauer fühlt, als stecke er im Kopf der Protagonisten. Daher flüstert der Semi-Chor zum Teil auch nur Silben.

Die Uraufführung ist sechs Jahre her. Ändern Sie noch immer an der Partitur?

Wir benutzen nicht die Version der Uraufführung, sondern die der deutschen Erstaufführung in Köln. Ich ändere nichts Ausschlaggebendes, aber kleine Fehler, die man immer noch entdeckt, korrigiere ich. Aber vor allem genieße ich die Erfahrung, wie Menschen das Stück wahrnehmen, die es noch nicht kennen. Und es ist interessant zu erleben, wie der Uraufführungs-Regisseur Neil Armfield und Vladimir Jurowski bestimmte Details neu sehen und jetzt anders gestalten. Und Dank des sehr offenen Grabens des Nationaltheaters höre ich viele Details klarer wie zuvor.

Wie klingt Ihre Musik aus Ihrer Sicht?

Entscheidend ist für mich ihre Ausdrucksqualität. Musik beschreibt nicht die Gefühle, sondern fügt dem Text - Hand in Hand mit ihm - etwas hinzu, was der Text allein nicht erzählen kann. Die Gesangspartien in "Hamlet" sind anspruchsvoll, bisweilen auch schräg, aber die Musik ist im Kern lyrisch, sehr auf Linien bezogen und auf den sprachlichen Rhythmus. Daher denke ich, dass sie trotz unerwarteter Farben natürlich wirkt. Aber Sie kennen ja sicher das Zitat von Frank Zappa: Über Musik zu reden ist wie Architektur zu tanzen.

Welche der klassischen Opern schätzen Sie?

Unter Claudio Abbado haben die Berliner Philharmoniker bei den Osterfestspielen in Salzburg "Elektra", "Wozzeck", "Boris Godunow" und "Tristan" gespielt. In allen diesen Werken ist das Orchester ein gleichwertiger Protagonist der Bühne. Ich war im Orchestergraben ein Teil davon. Das sind Erlebnisse, die ich noch in meinen Muskeln spüre - allerdings interessiere ich mich auch für ganz andere Formen zeitgenössischen Musiktheaters.

Premiere am 26. Juni, 19 Uhr im Nationaltheater, Restkarten. Die Premiere wird live im Hörfunk auf BR-Klassik übertragen. Weitere Vorstellungen am 1., 5., 9. und 12. Juli.

- Themen: