ars-technica und die Computerkunst

Ars, die Kunst, definiert sich seit ihrem Bestehen durch einige unverrückbare Prämissen, nämlich:

Kunst will eine anschauliche Botschaft vermitteln.

Kunstwerke haben per definitionem eine ästhetische Komponente.

Kunstwerke verändern nicht physisch die Welt,

sondern ruhen in sich selbst.

Kunstwerke kommunizieren mit dem Rezipienten auf geistig-

anschaulicher Weise und nicht händisch unter Veränderung des Werkes,

die Originalität des Werkes muss erhalten bleiben.

Kunstwerke zielen nicht auf einen Zweck

zur Arbeitsentlastung des Menschen.

Diese für den Kunstbegriff aufgestellten Thesen gelten nun auch exakt zur Definition des Technikbegriffes, vorausgesetzt, man verändert ihren Inhalt in ihr Gegenteil.

Ist damit die Bezeichnung Ars-technica ein Begriff, der sich selbst aufhebt? Ganz im Gegenteil. Man muss nur den Ansatz ändern. Bereits im 19. Jahrhundert bemerkten die Künstler, dass man sich die Entdeckungen, die auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Technik entstanden, für neue erweiterte Ausdrucksmöglichkeiten zunutze machen konnte.

So wurde am Ende des 19. Jahrhunderts ein nicht für die Kunst entwickeltes Gerät, nämlich der Fotoapparat, von Künstlern zweckentfremdet benutzt und Bilder mit Ausdrucksformen erzeugt. Mit der Einführung des neuen Mediums Computer, der ab Mitte des 20. Jahrhunderts den Künstlern zur Verfügung stand, fand in der Kunst ein Paradigmenwechsel statt.

Auf der von der Technik zur Verfügung gestellten Hardwareseite des Computers konnten Künstler entweder ihre Software selber entwickeln oder zur Verfügung gestellte Software für ihre künstlerischen Intentionen nutzen. Setzt man die Software richtig ein, dann belohnt das der Computer mit einer bisher in der Kunst nicht gekannten Vielfalt an Formen und Farben.

Kunst kommt von Können, dass reimt sich zwar, hat aber mit Kunst nur sekundär etwas zu tun. Denn handwerkliches Können ist unerlässliche Voraussetzung in der Kunst, das Wesen der Kunst ist jedoch die Realisierung einer Idee. Um künstlerische Ideen am Computer zu realisieren, ist nun aber zuerst mal ein hohes Maß an Können notwendig, denn Nichtkönnen entlarvt der Computer gnadenlos.

Künstler, die sich der Mühe unterziehen, die Technik des Computers zu beherrschen, stehen dann die Mittel zur Verfügung Ideen zu realisieren, die sich mit keiner der bisherigen künstlerischen Medien verwirklichen ließen. Was bezeichnet nun Computerkunst? Zuerst mal Computergrafik. Das begann um 1960 vorwiegend mit grafikartigen Werken. Zu nennen sind hier die 3 großen N, die Deutschen Nake und Nees und der Amerikaner Noll, die man als die Pioniere der Computergrafiik bezeichnen kann.

Wenig später war es H.W. Franke, mit einer der ersten, der den Computer für ästhetische Darstellungen einsetzte und der schon mehrmals zur Teilnahme an der Ars-technica gewonnen werden konnte. Einmalig sind Frankes Darstellungen von visualisierten mathematischen Gleichungen, die farbig unterlegt Strukturen von besonderem ästhetischen Reiz offenbaren. Erwähnt werden sollen noch Vera Molnar, die sich mit konstruktiven Strukturen beschäftigt, Manuel Barbadillo, der sich der Ästhetik modularer Elemente verschrieben hat, Manfred Mohr, der an künstlerische Probleme wie ein Wissenschaftler herangeht, und der Autor dieses Artikels Hajo Drott, der Beziehungen von abstrakten Formen und Farben zu realisieren versucht.

Mit der rasanten Weiterentwicklung des Computers erfüllte sich endlich ein bisher unerfüllbarer Traum der Künstler, nämlich die Einbringung von Raum und Zeit in das Kunstwerk. Denn von seiner Natur her ist der Computer dynamisch und multifunktional angelegt. Das bewegte, nicht das statische Bild, sowie die multimedialen Möglichkeiten, sind das Spezifikum des elektronischen Mediums und an dem sich sein Potential am eindrucksvollsten repräsentiert.

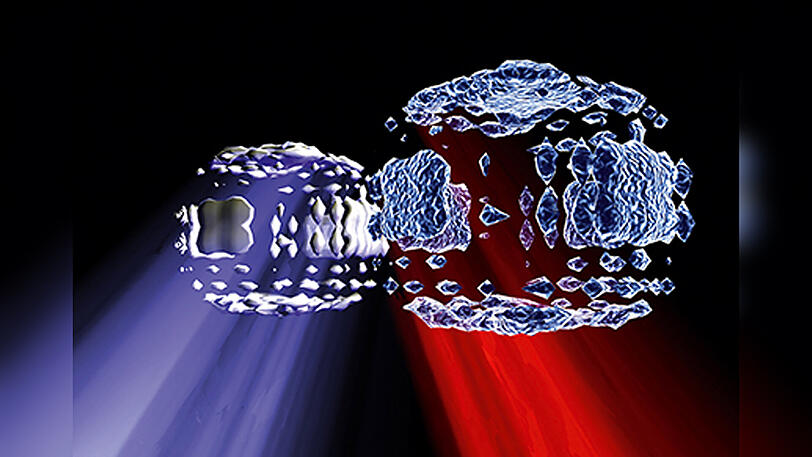

Der Künstler kann jetzt das Schaffen, das Verwandeln und das Verschwinden eines Objektes im zeitlichen Ablauf darstellen. Er kann Fantasie-Objekte im 3D-Raum erzeugen. Weit interessanter ist das Generieren von noch nie gesehenen Objekten ferner Welten. Diese Stilrichtung firmiert unter dem Namen Computeranimation, am Monitor vorgeführt oder mit Hilfe eines Beamers filmähnlich auf einer Großleinwand projiziert.

Computeranimationen unterscheiden sich von Videokunst dadurch, dass in Computeranimationen die Objekte von der Software generiert werden, und nicht wie bei Video-Szenen aus der realen Welt sind. Auch hier eine Auswahl von Künstlern, die die Computeranimation benützen, um ihre Visionen ästhetisch zu realisieren: Yves Netzhammer, Peter Gabriel, Björn Melhus, Herbert W. Franke, Jakup Nebras und der Autor Hajo Drott. Navigiert man durchs Internet, erkennt man, dass unbestreitbar eine umfangreiche Computerkunst, sowohl auf dem Gebiet der Computergrafik wie auf dem Gebiet der Computeranimation existiert.

Trotzdem führt die Computerkunst was die Präsentation und die Bekanntheit betrifft, ein Nischendasein. Museen ignorieren mit bemerkenswerter Konsequenz die Existenz computergenerierter Arbeiten. Sucht man nach Gründen, stößt man auf Vorbehalte wie >Vermischung von Kunst mit Technik<, da bisheriges Kunstverständnis davon ausgeht, dass Kunst rein zu bleiben hat. Dass ein Werk ohne direkten gestischen Kontakt eines Künstlers von einer Maschine generiert werden kann, führt ebenfalls zu Irritationen. Unendliche Reproduzierbarkeit, Originalverlust und Anonymität des Werkes werden ebenfalls als negative Faktoren angeführt. Die Mehrzahl der Menschen betrachtet Kunst noch mit den ästhetischen Kategorien des 19. Jahrhunderts.

Die Ars-technica lässt sich davon nicht irritieren, geht keine Kompromisse ein, zeigt vom Beginn ihrer Tätigkeit an konsequent Werke der digitalen Computerkunst und erfüllt damit gleichsam nebenbei eine wichtige pädagogische Aufgabe. Und um auf die Anfangsthese zurückzukommen: Die Kunst integriert die Artefakte der Technik, stellt mit ihrer Hilfe ästhetische Werke dar und löst damit den Widerspruch zwischen Kunst und Technik auf. Ars-technica ist die Botschaft.

ars-technica 7 in Unterhaching vom 28.04.2017 - 01.05.2017

- Themen: