Seine Hände bauen die schönsten Töne

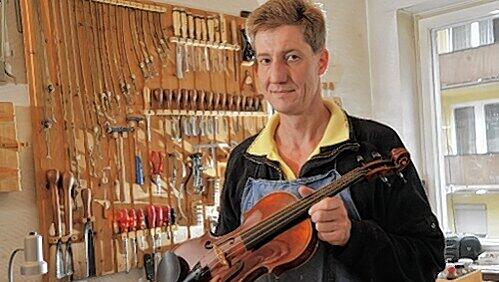

Der Nürnberger Geigenbauer Florian Zeilhofer braucht 160 Arbeitsstunden für ein Instrument.

NÜRNBERG Die erste Geige spielen, das wollen viele. Streichinstrumente bauen, das können dagegen nur wenige. Kein Wunder: Schließlich brauchen Geigenbauer nicht nur ein geschicktes Händchen für den guten Ton, sondern vor allem eine Engelsgeduld. „160 Arbeitsstunden kann man pro Geige rechnen“, sagt einer, der es wissen muss: Florian Zeilhofer. Seit zwölf Jahren darf sich der 43-Jährige Geigenbaumeister nennen. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung in Mittenwald und drei Gesellen-Jahren in Köln eröffnete er in einem Hinterhof-Atelier in Nürnberg seine Werkstatt.

„Besonders fasziniert mich beim Geigenbau, dass man hier den Werkstoff Holz bis zum Ultimo ausreizt“, sagt Zeilhofer. Hobeln, feilen, schaben: Stundenlang bearbeitet er Bretter, bis sich die Stücke in den geschwungenen Instrumenten-Korpus verwandeln. Den komplexen Ablauf kann er im Schlaf. Was grob und sportlich beginnt, wird zur Präzisionsarbeit: Denn Zehntel-Millimeter entscheiden über den späteren Klang einer Geige. „Wölbung, Holzstärken, Basbalken, Stimmstock-Platzierung – es sind viele Komponenten, die den Klang beeinflussen.“ Sein Geheimrezept gibt Zeilhofer genauso wenig preis wie ein Koch.

Rettungs-Aktion nach einem Bratschen-Weitwurf

Hunderte Streichinstrumente hat er bisher geschaffen, unzählige wieder auf Vordermann gebracht. So restauriert Zeilhofer immer wieder Risse, abgenutzte Bogenhaare und manchmal sogar gebrochene Hälse. „Der Sohn eines Kunden übte sich einmal im Bratschen-Weitwurf“, erzählt Zeilhofer. Die Spuren des Aufpralls überraschten selbst den erfahrenen Geigen-Doktor: „Der Stimmstock hat sogar die Holzdecke durchgebrochen!“ Doch Zeilhofer gelang das Unglaubliche: Nach aufwändiger Restauration war vom Sturz nichts mehr zu sehen.

Hobel in Stecknadelgröße, Reibahle und Riss-Klammern in allen Größen: Ein Blick auf die feinsortierte Werkzeug-Vielfalt lässt erahnen, wie viel Feingefühl und Sorgfalt dieses Metier braucht. „Geigenbauen ist auf jeden Fall nichts für Grobmotoriker“, lacht Zeilhofer. Sogar ein Zahnarzt-Minispiegel hängt am Haken: „Den brauche ich, um den Stimmstock zwischen Holzdecke und Boden zu platzieren“, erklärt der Geigenbauer, der selbst Cello spielt.

Die Bäume fürs Holz wachsen auf etwa 1000 Höhenmetern

Musikalisches Talent, ein feines Gehör und ein gutes Auge sind für Instrumentenmacher Pflicht. „Fachwissen und die richtige Technik kommen mit der Erfahrung“, sagt Zeilhofer. So lernen Instrumentenbauer, dass die Moderne bei Geigen im 19. Jahrhundert beginnt, als sich wegen neuer Klangideale die Halskonstruktion veränderte. Basiswissen ist auch, dass nur wenige auf etwa 1000 Höhenmeter gewachsene Bäume das Holz für die Klangkörper liefern: Hochland-Fichten für die Geigen-Decke, Wimmerwuchs-Ahorn für den Boden. „Eigentlich ist dieses Ahornholz ein Wuchsfehler. Aber das geflammte Muster gilt als dekorativ“, erklärt der Geigenbauer.

Aus Fernost bekommt man heute Massenware ab 200 Euro. Da Zeilhofer aber jedes Instrument in wochenlanger und mühevoller Feinarbeit erschafft, sind Musikern diese Sonder-Anfertigungen rund 5000 Euro wert. Der schönste Moment für ihn ist der erste Ton der Geige. „Das ist wie ein Aha-Erlebnis“, sagt Zeilhofer.

Vorsichtig streicht er mit dem Bogen über die Saiten und entlockt der Geige ihre erste Melodie. S. Schaller