Hat König Ludwig II. Bayern an die Preußen verkauft?

München - AZ-Interview mit Katharina Weigand. Geboren 1960 in Würzburg. Seit 1995 ist sie als Historikerin an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität tätig. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die Geschichte Bayerns seit dem 18. Jahrhundert, die Erinnerungs- und Geschichtspolitik sowie die Universitätsgeschichte.

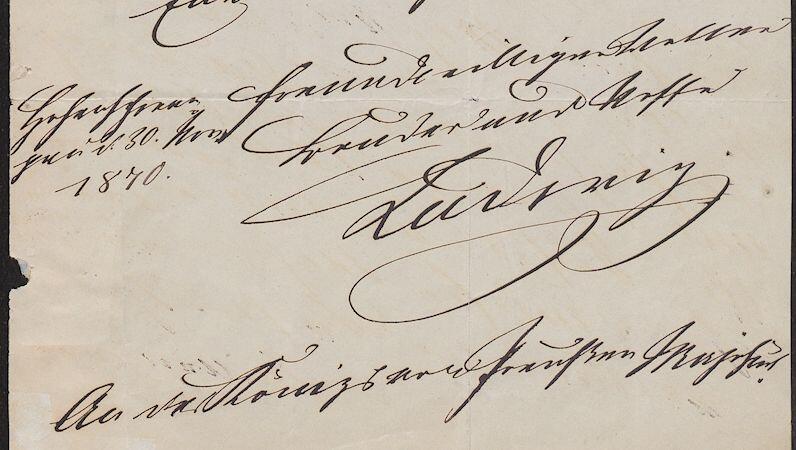

Nach dem Sieg im deutsch-französischen Krieg sollte dem preußischen König Wilhelm I. die Kaiserkrone von einem deutschen Fürsten angeboten werden, nicht vom Volk. Der dafür entscheidende Brief wurde von Bismarck aufgesetzt und vom bayerischen König unterschrieben. Ludwig II. erhielt dafür, wie nach seinem Tod bekannt wurde, vom preußischen Ministerpräsidenten und späteren Reichskanzler sechs Millionen Goldmark.

Bündnis: Preußischer König im Kriegsfall Oberbefehlshaber

AZ: Frau Weigand, stimmt die weit verbreitete Meinung, König Ludwig II. habe Bayern an die Preußen verkauft?

KATHARINA WEIGAND: Ludwig II. hatte gar keine Möglichkeiten dafür. Die politischen Weichen für die Reichsgründung waren schon vor dem Kaiserbrief gestellt. Mit Ausnahme einiger katholisch-konservativer Gegenden war die Begeisterung für die deutsche Einigung in der bayerischen Bevölkerung groß. Aber diese Gegner waren eine Minderheit. Ein Ja oder ein Nein des Monarchen war da für die Reichsgründung nicht mehr wirklich entscheidend.

Aber ohne ihn ging es auch nicht.

Ludwig II. war Staatsoberhaupt. Und für den Beitritt Bayerns zum Deutschen Reich war seine Unterschrift für die Verfassungsänderung unumgänglich.

Bayern war auch schon vor 1870 nicht mehr völlig unabhängig.

Baden, Württemberg und Bayern gingen nach dem verlorenen Krieg von 1866 mit dem ehemaligen Gegner ein "Schutz- und Trutzbündnis" ein. Es verpflichtete zur gegenseitigen militärischen Unterstützung, der preußische König wurde im Kriegsfall Oberbefehlshaber. Bismarck setzte im Fall einer militärischen Auseinandersetzung mit Frankreich auf Sieg und rechnete mit einem Taumel allgemeiner Reichsbegeisterung auch in den widerstrebenden süddeutschen Staaten.

Bayerns Aufgabe von Souveränitätsrechten

War die großdeutsche Lösung, der 1848 von der Frankfurter Nationalversammlung diskutierte deutsche Nationalstaat unter Führung Österreichs, für König Ludwig II. noch eine Option?

Davon dürfte sich der König bereits verabschiedet haben. Allenfalls eine bayerische Unabhängigkeit war noch eine Option. Aber man muss sich nur eine Landkarte ansehen, um zu sehen, wie klein dieses unabhängige Bayern im Vergleich zu Machtblöcken wie dem von Preußen geführten Norddeutschen Bund oder der österreichisch-ungarischen Monarchie gewesen wäre.

Außerdem war Österreich damals geschwächt.

Das Kaisertum Österreich hatte seine Ambitionen im Deutschen Bund nach der Niederlage von 1866 bei Königgrätz aufgegeben. Auch bei einem Anschluss Bayerns an Österreich hätte Ludwig II. Souveränitätsrechte aufgeben müssen. Und eines darf man nicht vergessen: Die nordbayerischen Gebiete hatten gar keine Affinität zu Österreich, und in der altbayerischen Bevölkerung gab es im 19. Jahrhundert immer noch eine Aversion gegen die Nachbarn wegen der Sendlinger Mordweihnacht.

Freundliche Geste oder Bestechung? 300.000 Mark jährlich

Wieso musste der Kaiserbrief überhaupt geschrieben werden?

Weil Wilhelm I. von der ihm zugedachten Würde nicht begeistert war. Er hielt den preußischen Königstitel für ehrwürdiger. Bismarck war aber von der Notwendigkeit einer Integrationsfigur überzeugt, gerade nach dem "Deutschen Krieg" von 1866. Er wollte emotional an die Herrlichkeit und Tradition des 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation anknüpfen.

Warum ließ Bismarck den Kaiserbrief von Ludwig II. und nicht von einem anderen deutschen Monarchen schreiben?

Die Wittelsbacher waren die älteste und traditionsreichste deutsche Dynastie. Deshalb setzte Bismarck darauf, Ludwig II. dazu zu bringen, Wilhelm I. den Kaisertitel anzutragen, um keine Ablehnung zu kassieren.

Dafür ist Geld geflossen. Das riecht nach Bestechung.

Die ganz feine Art war es nicht. Bismarck wusste, dass der König wegen der Schlossbauten in finanzieller Bedrängnis war. Ludwig II. hat bei den Verhandlungen das Geld nie aktiv gefordert oder gar mit einer Nicht-Unterschrift gedroht. Er verstand die Zahlung, die bis zu seinem Tod in Form einer Art jährlicher Rente von 300.000 Mark ausbezahlt wurde, als freundliche Geste. Der König hatte kein bürgerliches Verständnis von Geld.

"Ludwig verstand sich als Monarch von Gottes Gnaden"

Wie dachte die bayerische Bevölkerung damals über den König?

Ludwig II. war zu Lebzeiten in der Bevölkerung längst nicht so beliebt wie heute. Sein Ansehen war nicht groß, weil er sich seinen repräsentativen Pflichten entzog und sich für den symbolischen Zusammenhalt nicht interessierte. Die Integration Frankens ins Königreich war damals noch nicht abgeschlossen. Er ist nur einmal, auf dringenden Rat seiner Minister, nach der Niederlage von 1866 durch die fränkischen Gebiete gereist. Wenn es irgendwie ging, vermied er es, den Zug anhalten zu lassen.

Bei der Ausrufung des Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles fehlte er auch.

Ludwig verstand sich als Monarch von Gottes Gnaden. Er wollte um keinen Preis die Demütigung erfahren, dass nun der Preuße in der monarchischen Hierarchie zwischen ihm und Gott stünde, auch wenn der Kaiser verfassungsrechtlich nur als Erster unter Gleichen den Vorsitz im Bundespräsidium innehatte. Aber das war immer das Problem dieses Königs, dass er zwar Seelenqualen litt, aber sich nicht entschließen konnte, politisch aktiv zu werden.

Ludwig II. war offenbar nicht zum Politiker geboren.

Er hat zwar Akten gelesen und unterschrieben. Aber im Vergleich zu seinem Großvater Ludwig I., einem echten Homo Politicus, zog er sich weinerlich und resignativ zurück, nachdem er einsehen musste, dass die Zeit absolutistischer Herrscher mit der Französischen Revolution zu Ende gegangen war. Ludwig II. konnte sich weder zur Abdankung noch zu einer aktiven Politik entscheiden. Er lebte lieber seine absolutistischen Vorstellungen in den Bauten aus.

Wo hatte Bismarck das Geld her?

Aus dem Welfenfonds, dem Vermögen des 1866 vor den Preußen nach England geflohenen Königs von Hannover. Bismarck nutzte das Geld für bestimmte Aktionen, von denen der Preußische Landtag nichts wissen sollte. Mit dieser Schwarzen Kasse beeinflusste er teilweise auch die Presse. Etwas pikant an der Zahlung ist übrigens, dass sich Graf Max von Holnstein, der als Vermittler zwischen dem König und Bismarck hin und hergereist ist, zehn Prozent der Summe als Belohnung auszahlen ließ.

Schulden des Königs: Schlossbauten als teure Sucht

Die Bauprojekte Ludwigs wurden aus dem königlichen Privatvermögen finanziert. Nach der Einführung der Reichsmark standen ihm nach 1876 rund 4,2 Million Mark als "permanente Zivilliste" zur Verfügung. Ein großer Teil dieser Gelder waren für die Versorgung des Hofstaats und Repräsentationskosten gebunden. Der König konnte nur noch über etwa 800.000 RM frei verfügen.

Dies war zu wenig, um die aufgelaufenen Bauschulden für seine Schlossprojekte zu begleichen und laufende Kosten zu tragen. Die jährliche Zahlung von 300.000 RM, die Bismarck mit dem bayerischen König geheim vereinbart hatte, konnten die finanzielle Krise nur bedingt lindern. Im Frühjahr 1884 waren die Schulden auf über 8,25 Millionen RM angewachsen. Erste Baufirmen und Künstler begannen, dem König mit Zivilklagen und Zwangsvollstreckung zu drohen.

Nachdem Finanzminister von Riedel 1884 die gröbsten Verbindlichkeiten durch ein langfristiges Darlehen gedeckt hatte, steigerte sich die Bausucht des Königs noch mehr. Statt die Schulden zu tilgen, kaufte er die Burgruine Falkenstein an und stürzte sich in die Planung weiterer Projekte wie eines chinesischen Palasts. Anfang 1886 verweigerte das Kabinett die Bürgschaft für einen Kredit in Höhe von sechs Millionen RM, worin manche Biografen den Hauptanlass für Ludwigs Entmündigung sehen. Nach seinem Tod zahlte das Haus Wittelsbach bis 1902 alle durch Ludwigs Bautätigkeit angefallenen Schulden an die Gläubigerbanken zurück.

Lesen Sie auch: Blaublütiger Bergfex - Auf den Spuren von König Ludwig II.

Lesen Sie hier: Ein Verein für das König Ludwig II.-Denkmal