Fahrt im Zug der Zeit

NÜRNBERG - Zum 175. Geburtstag des „Adlers“: Hermann Glaser schrieb eine „Kulturgeschichte der Deutschen Eisenbahn“

Dieses Kursbuch ins Jubiläumsjahr kommt fahrplanmäßig. Und dampft dennoch den geplanten Nürnberger Aktivitäten detailfreudig voraus. Noch bevor sich abzeichnet, ob für das runderneuerte Imitat des „Adlers“ tatsächlich zum 175. Geburtstag im Dezember ein Museumsschaufenster am Altstadtring, genauer im ehemaligen Arbeitsamt, geschaffen werden kann. Aber Hermann Glaser, der noch als legendärer Kulturreferent der Stadt vor 25 Jahren das Großprojekt „Zug der Zeit – Zeit der Züge“ verantwortete (und damit auch auf dem Tafelwerk-Gelände den Grundstock fürs jetzige Museum Industriekultur legte), dreht schon mal eine Ehrenrunde auf der ersten deutschen Eisenbahn.

Zwischen den knallroten Deckeln der bild- und kartenreichen „Kulturgeschichte der Deutschen Eisenbahn“ (Schrenk Verlag, 224 Seiten, 29,90 Euro) steuert Glaser auch schon hiesige Ausstellungsstationen an: der Koffer, den das „Germanische“ in einer Schau thematisiert, und die Züge in die Vernichtungslager der Nazis, die im Großprojekt „Das Gleis“ vom NS-Dokuzentrum ab Sommer aufgegriffen werden. „Eisenbahnen sind wie wir. Sie halten viel mehr aus, als alle geglaubt haben“, schreibt Hermann Glaser am Ende mit melancholischem Unterton. „Eisenbahn bist du, vorübergerumpelt, vorübergeschrien.“ Wie kein anderes Medium sei die Bahn zum „künstlerisch vermittelten Lebensgleichnis“ geworden. Die „Zeit der Züge“ hämmere uns die „widersprüchliche Modernität als vorläufig letzte geschichtliche Epoche“ in Hirn und Seele. Und er zitiert Erich Kästner: „Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen durch die Zeit.“ Auch wenn die Bahn als Transportmittel der heutigen Nervosität längst vom Flugzeug abgelöst scheint (in Amerika, dem Taktgeber beim Eisenbahnbau, reisten schon 1970 73 Prozent mit dem Flugzeug und nur noch 7,2 Prozent mit dem Zug) und das Schienennetz, von Glaser als „kommunikatives Paradies“ empfunden, von Fluglinien ersetzt wird.

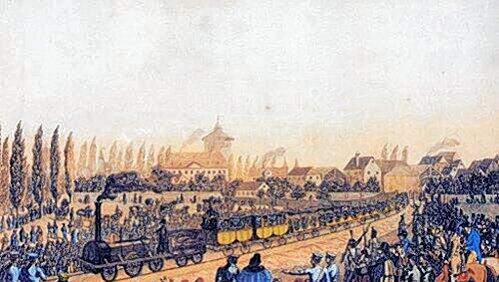

Dreizehn Minuten waren verantwortlich für den „majestätischen“ Siegeszug des Mobilitätssymbols. So lange dauerte am 7. Dezember 1835 die Fahrt des „Adlers“ und neun auf Schienenfahrgestelle gesetzten Postkutschen von Nürnberg nach Fürth. 23 Stundenkilometer hatte Lokführer William Wilson drauf, der als britischer Spezialist kam und bis zu seinem Tode (er liegt auf dem Johannisfriedhof) in Nürnberg blieb.

Glasers „Kulturgeschichte“ folgt den sich verzweigenden Schienensträngen, den Bahnhofs-Kathedralen, deren Rückseiten – auch in Nürnberg – meist den Arbeitern vorbehalten waren, folgt der Entwicklung von Elektro und Diesel. Rilke, Tucholsky, Wilhelm Busch und Gerhart Hauptmann werden als Zeugen für ein neues Lebensthema, dem rapiden „Wechsel und Wandel“, eingeblockt. Auch Valentin, der den Kampf gegen Abfahrtszeiten als Hektik-Phänomen auffädelt. Und Ödön von Horvath, der in „Der jüngste Tag“ die „elende Schlamperei“ und die „Rationalisierung“ der Mitarbeiter beklagen lässt. Mehdorn hat’s also doch nicht erfunden.

Bis in diese Tage, den Flüchtlingszügen aus der DDR 1989 und dem Berliner Hauptbahnhof, reicht der „Streifzug“. Macht detaillierte Abstecher ins „düsterste Kapitel“ der Bahn, als die Nazis erst Fronttransporte und später die Massenmorde an den Juden organisierten. Aber auch Hitlers Idee einer ausgeflippten „Breitspurbahn“ begegnet man, einem Transrapid-Vorläufer von 1931 (ein „vom Himmel auf die Schiene geholten Zeppelin“, der – 230 Kilometer schnell – für die Strecke Hamburg-Berlin 90 Minuten brauchen sollte). Auch dem gepolsterten „Rheingold“-Mythos der „Luxuszüge“ begegnet man. Oder der Information, dass die Engländer die Bahnsteige erfanden. Und einer lokalkolorierten Anekdote: einer „Sekundärbahn“, die auf der Straße fuhr und von den Erlangern „Seekuh“ genannt wurde. Andreas Radlmaier