Ex-Astronaut über Raumfahrt-Ambitionen von Söder: "Nein, es ist nicht größenwahnsinnig"

München - Ulrich Walter (70) lächelt glückselig, wenn er auf seine Zeit als Astronaut angesprochen wird. Das ist zwar schon ein Weilchen her ‒ am 26. April 1993 hob er ins All ab, für insgesamt zehn Tage. Als fünfter Deutscher überhaupt.

Wie der langjährige TU-Professor der AZ erzählt, denke er fast täglich daran zurück. Etwa wenn er Vorlesungen halte oder mit Studierenden darüber spreche. "Ich habe schöne Erinnerungen, deswegen begleitet mich das mein Leben lang."

Früherer Astronaut Ulrich Walter über Söder im Weltall: "Ich habe geschmunzelt"

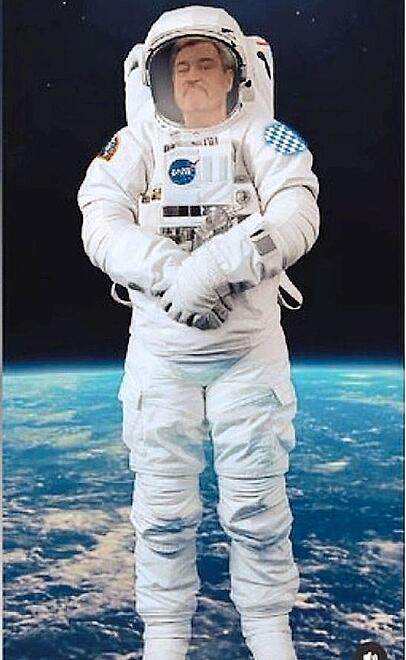

Die Faszination fürs All hat er mit einem anderen Bayer gemeinsam ‒ Sie können es sich denken: Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der ist ein bekennender Weltraum-Fan und hat erst vor wenigen Tagen ein Video in den Sozialen Medien geteilt, in dem er vermeintlich in einem Raumanzug durchs Bild schwebt. Walters Kommentar dazu: "Ich habe geschmunzelt."

Aber zurück auf den Boden der Tatsachen. Im Presseclub München erzählte der frühere Astronaut, der seit 2003 den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der TU München leitet, nun unter dem Titel "Die nackte Wahrheit über New Space made in Bavaria", wie er 2018 von Söders Sekretariat einen Anruf bekam und darauf ein fachliches Treffen folgte. Es ging um: "Bavaria One" (der Name sei Söders Idee gewesen).

Mit diesem Luft- und Raumfahrtprogramm, das mittlerweile zum Programm Hightech Agenda Bayern zählt, mit einem über mehrere Jahre geplanten Umfang von 700 Millionen Euro wollte und will Söder den Freistaat zum wichtigen Standort der Branche machen.

Größenwahn. Nur Show. So lautete unter anderem umgehend die Kritik. Der 70-Jährige hat eine klare Meinung dazu: "Nein, es ist nicht größenwahnsinnig", sagt er der AZ.

New Space, also kommerzialisierte Raumfahrt, bietet seinen Ausführungen nach viele Chancen, weltweit ist es ein Milliardengeschäft. Was man dafür unter anderem braucht? Gut ausgebildete Experten und innovative Unternehmen sowie Start-ups, die sich ansiedeln.

"Bayerisches Luft- und Raumfahrt-Ökosystem"

Neben einem Förderprogramm für Raumfahrtunternehmen in Bayern, etwa zur Entwicklung günstiger Raketen für Kleinsatelliten, war deswegen eine der zentralen Visionen der Ausbau der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der TU in Ottobrunn/Taufkirchen ‒ seit 2021 heißt sie offiziell Department of Aerospace and Geodesy. Man will dort nichts weniger als Europas größten Luft- und Raumfahrt-Campus schaffen.

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) teilt der AZ auf Anfrage mit: "Der Standort Ottobrunn/Taufkirchen ist deutsche Luft- und Raumfahrtwiege, beginnend von Messerschmitt-Bölkow-Blohm über Firmen DASA oder EADS bis hin zu Airbus. Hier besteht ein Ökosystem aus Wissenschaft und Wirtschaft von internationalem Rang und Namen."

Anzahl der Studierenden hat sich in zwei Jahren verdoppelt

Das "Herzstück des bayerischen Luft- und Raumfahrt-Ökosystems" sei eben das Department of Aerospace and Geodesy. Dem Minister zufolge schreite der Ausbau "rasant" voran. "Von den im Endausbau angestrebten circa 50 Professuren sind bereits 28 besetzt." Seit Gründung des Departments seien insgesamt 106 Stellen neu geschaffen worden, im Doppelhaushalt 2024/25 kämen nochmal 26 neue dazu.

Professor Walter beschreibt einen "Run" auf die Fakultät, das bestätigt auch Blume: "Die Anzahl der Studierenden hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt auf aktuell fast 2400. Im Endausbau werden wir am Department 4000 Studierende haben ‒ das ist gewaltig."

42.000 Quadratmeter für die Forschung

Kürzlich genehmigte der Ministerrat den Ankauf von zwei neuen Flächen für den Campus. "Am Ende werden wir allein an diesem Standort rund 42.000 Quadratmeter für exzellente Forschung und Lehre zur Verfügung stellen." Blume ist überzeugt: "Luft und- Raumfahrt ist Schlüsselindustrie".

Er teilt weiter mit, dass die Staatsregierung zwischen 2018 und 2022 über 400 Millionen Euro für Luft- und Raumfahrt zur Verfügung gestellt habe. "Man sieht: Die Innovationsoffensive Hightech Agenda Bayern, die Markus Söder 2018 auf die Startbahn gebracht hat, bringt das bayerische Space Valley zum Abheben."

Wie die Tagesschau kürzlich berichtete, gibt es nach Angaben der Staatsregierung und der europäischen Raumfahrtbehörde Esa im Freistaat inzwischen 200 Raumfahrt-Firmen. Zum Beispiel Isar Aerospace und Rocket Factory Augsburg (RFA).

"Raumfahrt für die Gesellschaft"

Aus Walters Sicht wurde in die bayerische Initiative von der Öffentlichkeit häufig das Streben zum Mond hineininterpretiert. Er stellt klar: "Wir schauen nicht zum Mond und Mars, sondern wir schauen auf die Erde."

Er nennt praktische Anwendungsbereiche für Daten, die man mit Satelliten gewinnen könne: etwa Überschwemmungen vorhersagen, Forstschäden erkennen oder Wissen darüber, wann die beste Zeit für die Ernte ist. Ganz zu schweigen vom täglichen Gebrauch von Navis. Es gehe also um Raumfahrt für die Gesellschaft.

In der Regierungserklärung von 2018 habe zudem eindeutig gestanden: Ziel sei die Entwicklung "unbemannter, suborbitaler Flugkörper" sowie Erdbeobachtung und Quantensensorik.

Mondkontrollzentrum: "Ein genialer Schachzug"

Das wird offenbar auch international wahrgenommen: Im Juni konnte der Chef der Staatskanzlei, Florian Herrmann, verkünden, dass eine Absichtserklärung mit dem US-Unternehmen Axiom Space zur Zusammenarbeit bei Raumfahrtaktivitäten im erdnahen Orbit unterzeichnet wurde.

Einen weiteren Coup, den Söder in diesem Jahr verkünden konnte: Das Mondkontrollzentrum soll nach Oberpfaffenhofen kommen. "Ein genialer Schachzug", sagt Walter mit einem Lachen. Dabei ist ihm wichtig festzuhalten: Damit wird nicht der Mond kontrolliert, wie der Name suggeriert, sondern das Servicemodul, das die Esa zur Artemis-Mission der Nasa beisteuert.

Am DLR-Standort in Oberpfaffenhofen befindet sich bereits eines der Kontrollzentren für die internationale Raumstation ISS. Mit dieser Erfahrung will man punkten.

Diese Note verteilt Ulrich Walter

Wie bewertet Walter also, was der Ministerpräsident bisher für Bayern als Standort in Sachen Luft- und Raumfahrt erreichen konnte? Die AZ fragt ihn konkret nach einer Note. "Ich würde ihm eine Zwei plus geben." Und: "Es gibt ein paar Dinge, die hätte ich nicht gemacht." Und zwar? "Der Hyperloop ist eine Technologie, von der ich nicht glaube, dass sie große Anwendung finden wird."

Aber andererseits komme es bei den Studenten sehr gut an ‒ und neue Technologien zu erkunden, könne später für sie wichtig werden, wenn sie etwa Start-ups gründeten. "Insofern ist es gut investiertes Geld."