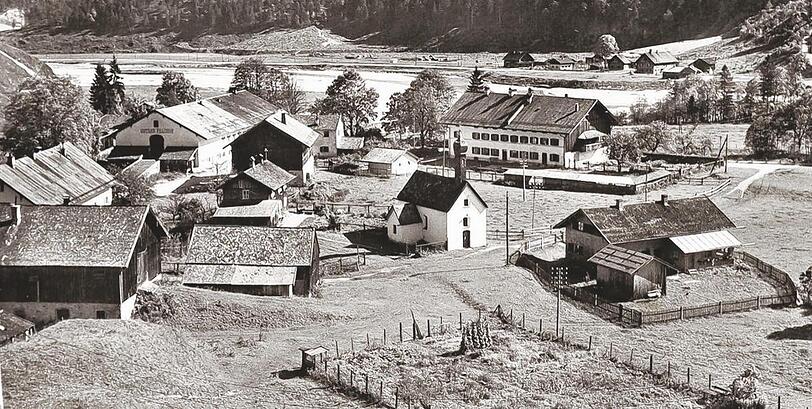

Dorf Fall im Sylvensteinsee: Trockenheit im Sommer 2018 macht es sichtbar

"Schemenhaft", berichtet die Empfangsdame im Hotel, könne man manchmal von der Brücke aus Mauerreste sehen. Mauerreste des ehemaligen Dorfes Fall, die infolge des abgesunkenen Wasserspiegels des Sylvensteinspeichers durch die Trockenperiode herausragen. Eine Attraktion – wie schon bei Bauarbeiten im Dezember 2015 – für Ausflügler und Touristen? Für heutige und die wenigen damaligen Bewohner des oberen Isarwinkels indes werden wehmütige Erinnerungen wach.

Ex-Bewohner: Wehmütige Erinnungen kommen hoch

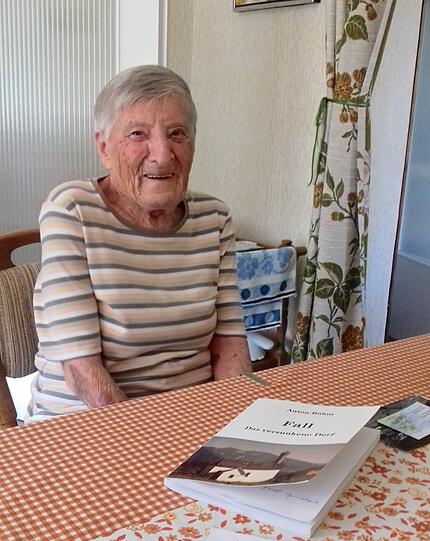

Hildegard Grundmann ist eine der letzten Personen, die den Untergang des Grenzdörfchens Altfall vor 60 Jahren hautnah erlebt haben. In einem anderen Grenzdorf, in Kiefersfelden, klaubt die 95-Jährige in einer Sammlung von vergilbten Fotos, die der letzte Forstamtsvorsteher Anton Böhm gesammelt hat. Und erzählt die Geschichte der ersten bayerischen Menschen, die nach 1945 gewissermassen heimatvertrieben wurden. "Ja, wir waren geschockt und verängstigt", klagt die rüstige Dame noch heute. Kürzlich ist ihr Mann, der beim Zoll war, verstorben. Die Familie der damals 35-Jährigen hatte sich geweigert, dem staatlichen Großprojekt zu weichen.

Rudolf Todeschini bleibt: "Wir sind doch keine Vagabunden"

"Sieben trotzen der Flut," so hatte der Schreiber dieser Zeilen im Oktober 1957 eine Reportage aus dem todgeweihten Fall betitelt. Gemeint waren zunächst die sieben Angehörigen der Familie Stettner, die beharrten: "Mir gengan ned aussi!" Hedwig Stettner betrieb den kleinen Kramerladen. Dort traf man sich und ratschte. Die meisten der 120 Dörfler waren: Holzarbeiter, Jäger und Forstangestellte. Sie sollten in die modernen Mehrfamilien-Häuser umziehen, die ihnen die staatliche Forstverwaltung auf einer Kuppe, 40 Meter höher, hingestellt hatte. Beton statt Holz, Blechdächer statt Schindeln. "Von Romantik und Bodenständigkeit ist da freilich keine Spur mehr," schrieb ich damals. "Ein synthetisches Dorf."

Im Verlauf der Jahrzehnte hat sich dieses Neu-Fall freilich eingewohnt. Zwar musste das Wirtshaus schließen, aber ein schickes Hotel aus viel Holz bietet tolle Outdor-Programme im Karwendelgebirge ebenso wie viel hinterwäldlerische Ruhe. Benannt ist es nach dem ersten, vier Mal verfilmten Bestseller von Ludwig Ganghofer, der hierorts seinen ersten Gamsbock geschossen hatte: "Jäger von Fall".

Darin erscheint das schon 1280 als "Am Fall" urkundlich erwähnte Dorf als Alpenidyll schlechthin: "Im Hochsommer, zur Zeit der Schulferien, sah man wohl von Tag zu Tag ein paar Touristen, selten einen Wagen. Die Stille des Ortes wurde nur untergrochen durch das dumpfe Poltern der Holzstämme, die, von den Hebeln der Flösser getrieben, herabrollten über die steilen Ufer der Lagerplätze und mit lautem Klatsch in das Wasser schlugen."

Die widerspenstige Frau Stettner vom "Durrachhäusl", dem Tante-Emma-Laden, war die Tante von Hildegard Grundmann. Und deren Vater, der Rentner Rudolf Todeschini, wollte erst recht nicht raus. 30 Jahre hatte er im Forstdienst gearbeitet. Mitbewohner, die ihr "Sach" schneller, wenn auch enttäuscht verlassen hatten, nannten ihn "südtiroler Dickschädel". Ihn schreckte nicht nur das ach so moderne Ausweich-Quartier in "Neuschachtelhausen", sondern auch die Befürchtung, dann noch einmal umziehen zu müssen.

Die Techniker sprachen nämlich davon, das 60 Millionen Mark teure Sylvenstein-Projekt, welches die latente, 1954 höchst akut gewordene Hochwassergefahr für München und die unteren Isarstädte bannen und nebenbei nur ein Kleinkraftwerk betreiben sollte, zu einem gigantischen Energiespeicher mit einem Aufstau von hundert Metern auszubauen. "Im Hinblick auf die Atomenergie könnte sich das als unnötig erweisen", sagte mir damals ein Dr. Lorenz von der obersten Baubehörde in München. Tröstlich? Tatsächlich wurde der Damm bis 2006 nach abermals fünfjähriger Arbeit von 44 auf fast 70 Meter aufgestockt; er ist heute die höchste Talsperre Deutschlands.

Hildegard Todeschini hing an ihrer kleinen "Hoamat" so wie ihre einst zugezogenen Eltern und alle ihre neun Geschwister, von denen die vier jüngsten noch leben. Sie gingen dort in die Schule, die nur ein Klassenzimmer und eine Lehrerin für alle hatte.

Die Bayerische Grenzpolizei räumt ihren Posten. Foto: Bundesarchiv

Am 17. August 1958 erklingt das letzte "Te Deum"

Sie standen Spalier, als Reichspräsident Paul von Hindenburg zur Jagd kam und sich mit der Draisine zu einem der 15 "Königsstände" aus der Prinzregentenzeit bringen ließ. Manchmal durften sie selbst auf der – 1956 abgebauten – Bockerlwaldbahn mitfahren, die Holz aus dem Tiroler Bärental beförderte.

Und dann erlebten sie, schon erwachsen, wie 500 Arbeiter das Hochtal von Grund auf umkrempelten. Am 24. September 1957 begann die Umsiedelung. Am 22. Mai 1958 wurde das erste der 20 Häuser gesprengt. Bis auf die Grundmauern sollte das alte Alpendorf abgerissen werden. Denn man wollte nicht, dass es – so meldete ich damals – "als versunkenes Dorf zur Legende wird, wie jene sagenhafte Stadt Vineta, die alle sieben Jahre in der Johannisnacht aus der Ostsee emporsteigen soll".

Nach und nach fielen all die historischen Häuser in den drei Ortsteilen den Spitzhacken und Baggern zum Opfer: die Kapelle, die schon um 1600 auf einem Aquarell aufgetaucht und noch 1956 von Kardinal Wendel besucht worden war, das Forstamt, vor dem der Linienbus aus Lenggries hielt, die Zwergschule, das stattliche Wohn- und Wirtshaus des kgl. Försters Franz Paul Riesch, der nach dessen Verkauf ein fahrendes Volkstheater gegründet hat, samt dem Fallerhof mit geschnitzten Eingangstüren und Floß-Bindeplatz.

Gleich nebenan aber, im sogenannten Beamtenwohnhaus, trotzte Todeschini mit den verbliebenen Teilen seiner Familie. "Er wollte halt nur eine gleichwertige Wohnung mit Platz für die vielen Angehörigen unserer Familie," sagt heute seine Tochter Hildegard. "Man hat uns Quartiere ohne Licht und Wasser angeboten."

Abgerissenes Dorf für Münchens Wiederaufbau verwendet

Die Mutter ließ sich damals beim Brotbacken und Saubermachen nicht stören durch die Austreiber vom Staatsforst. Inzwischen war das, was vom abgerissenen Dorf noch als übrig und brauchbar war, von einem Makler komplett aufgekauft worden, um zum Teil beim Wiederaufbau Münchens verwendet zu werden.

Am 17. August 1958 sangen die Dorfbewoner in der Marienkapelle das letzte Te Deum. Der "Einlauf" hatte begonnen, die Überflutung des Talkessels aus den Wildwassern der Isar, des Walchen- und des Dürrachbaches. Plötzlich, im Spätsommer 1959, setzte Starkregen ein, der den Pegel des Stausees am Sylvenstein schneller als programmiert ansteigen ließ.

Im Beamtenwohnhaus drang das Wasser bald durch die Tür, so dass der Todeschini-Clan ins Obergeschoss flüchten musste. Pioniere holten sie mit dem Schlauchboot heraus – und jagten nun auch das letzte Haus mit 300 Kilo Sprengstoff in die Luft. So ging Fall unter. Ein wenig von seiner sagenhaften Geschichte finden Wanderer in der neuen Kapelle vereweigt. Der Beitrag fußt im wesentlichen auf aktuellen und früheren Interviews sowie auf den Dokumentationen "Fall – Das versunkene Dorf" von Anton Böhm und "Das alte Fall" von Claus Eder.

- Themen: