Aufstand der Abziehbilder

NÜRNBERG - Verunglückte Uraufführung in Nürnberg: „Große Kiste oder Das Spiel vom Zeugen“ von Franzobel nach Christiane Kohl als Groteske in Schräglage.

Ein Viertes Reich mit etwas Demokratie-Aroma zur Diktatur des Geldes und viel Boni-Auszahlung für die führenden Köpfe können sich die zwangsversammelten Stehaufmännchen aus der Nazi-Zeit im Jahre 1945 gut vorstellen. Sagt das Theater, das Visionen am liebsten im Blick zurück entwickelt. Mitläufer organisieren da das Vergessen auf Vereinsbasis, überlebende Opfer passen sich schnellstens an, der amerikanische Besatzungssoldat – ja, er kann! – nimmt die Erfahrung mit heim ins neue Weltreich: „Ich habe hier viel gelernt!". Das wird der Zuschauer der Nürnberger Schauspiel-Uraufführung „Große Kiste oder Das Spiel vom Zeugen" (vom österreichischen Autor Franzobel in denkbar größter Gedankenfreiheit nach Christiane Kohls Erlenstegen-Recherche „Das Zeugenhaus" dramatisiert) nicht bestätigen. Denn in Kay Neumanns Inszenierung hat sie nichts Neues mitzuteilen. Sie stapelt Abziehbilder im Panoptikum.

Die Originalgeschichte wurde mit sechzigjähriger Verspätung durch das Doku-Buch der Journalistin, die schon mit „Der Jude und das Mädchen“ Nürnberger Spuren sicherte, bekannt und wäre ungeschminkt grotesk genug. Auch als Sinnbild für den gedankenlosen Umgang mit der Schuld. Da wurden Zeugen der Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozesse, unterschiedslos Opfer wie Täter, über Wochen und Monate gemeinsam in einer Villa einquartiert als ob sie keine Vergangenheit hätten. Was im gedruckten Report ernüchternd wirkt, bekommt beim Nachdichter Franzobel, der sich selbst eine Vorliebe für „charakterliche Enklaven, Irre, Wütende, Rasende" bescheinigt, die lange Nase der Komödie und das Einpeitscher-Allwissen des Überfliegers mit der Gnade des späten Starts. Er bohrt mit dem Kitzelfinger in seelischen Abgründen und lässt das Personal zum fröhlichen Abwatschen antreten. Das war der Ur-Autorin schon vom blanken Text her nicht geheuer, weshalb sie kurz vor der Premiere auf Distanz ging. Was würde sie wohl zur Aufführung sagen.

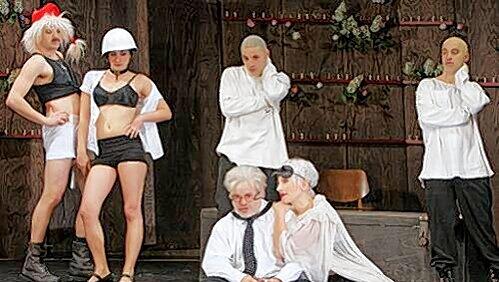

Der Regisseur weiß nämlich auch nicht, wie er Franzobels schrille Haudrauf-Satire, die Missverständnisse eines Jelinekschen Kalauer-Fernkurses verwertet haben könnte, packen soll. Seine Inszenierung klemmt an allen Ecken. Er kippt die ganze Szene (Bühne: Günter Hellweg) in die gewollte Schräglage, macht den von drei Klamauk-Drehtüren unter Kreuz und Hirschgeweih bedrohten Spielraum zur Mischung aus Schießbude und Spießer-Wohnzimmer. Die affektierte Gräfin, die als Gastgeberin zwischen Gut und Böse ihr Ego spreizt (Elke Wollmann, deutlich unterfordert), gerät als Objekt der Begierde in den erotischen Notstand des grapschenden Seelsorgers (Stefan Lorch, salbungssicher) und schwebt so bedingt zölibatsgefährdend zwischen den Fronten. Der Erfinder der Gestapo, die Gattin des Baldur von Schirach und des Führers „völlig unpolitischer" Leibfotograf (Michael Hochstrasser, Julia Bartolome, Pius Maria Cüppers - alle um Kontur der nylonstrumpfgestützten Charaktermasken bemüht und somit auch innerhalb der Produktion Widerstandskämpfer) treffen auf zwei KZ-Opfer, die gern mal Nachtgespenster mimen. Sie erleben die schwertgoschige Mutter (eine Woche vor der Premiere eingesprungen: Cornelia Kempers) die ihren minderjährigen Sohn (einen Tag vor der Premiere eingesprungen: Thomas Stang) spartenkundig zurechtweist: „Schweig, Bub". Da kann der Held des 20. Juli (Rolf Kindermann) nicht untergründig bleiben und spielt betriebsfestkompatibel Chaplins „Großen Diktator", während in einer geheimnisvollen Truhe immer noch wahlweise „das Judengold“ oder die Reste des Führers vermutet werden.

Die Reste des polternden Stückes sind durch Notbremsung für Betroffenheits-Salut am allerwenigsten zu retten. Dadurch ist das Fehlen echter Provokation, der Mangel an Herausforderung sogar deutlicher. Wenn Schweinemasken zum 45er-Karneval johlend durchs Haus ziehen, wird die Frage nach Schuld von den noch aktuelleren Gedanken an Impfung überlagert.

Der Beifall wirkte exakt so ratlos wie die ganze Aufführung. Dieter Stoll

Nächste Vorstellungen in der Kongresshalle: 16./17./19./20.12. und 13./18./26./28./29.1.- Karten Tel. 0180-5-231600